Интерпретация рассматриваемого понятия в зависимости от науки

В рамках математики, логики редукция – это специальный логико-методологический прием, позволяющий свести сложное к простому.

В астрономии, геодезии – процесс приведения результатов наблюдений, изменений из одной системы отсчета в другую посредством введения ряда поправок, детерминированных влиянием определенных причин. Последние внедряются ввиду того, что выполнение угловых измерений осуществляется для визирных целей. Их вертикальные оси не совпадают с имеющимися центрами пунктов. Вышеупомянутую поправку вводят в такие измерения, которые выполнены на смежном пункте.

В химии редукция – это раскисление, т. е. противоположный окислению процесс. Иначе говоря, процесс восстановления из оксида.

В такой науке, как биология, рассматриваемое понятие – это развитие, которое ведет к упрощению внутреннего строения организма.

В технике редукция – это уменьшение, сокращение силы движения либо напряжения.

В рамках социологии рассматриваемый термин означает теоретических подход, суть которого заключается в обосновании социального поведения с точки зрения психологии и физиологии.

Рассматриваемое понятие может быть интерпретировано и как отчуждение у аристократии коронных земель, которое проводилось королевской властью ряда европейских государств (XVI-XVII вв.).

Редукцией также называют парагвайские поселения индейцев, непосредственно управляемые Иезуитским орденом.

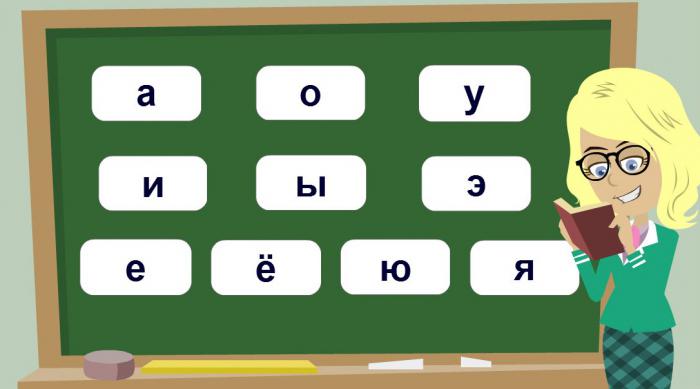

Редукция гласных

Известно, что это изменение гласного звука в слабой позиции (безударной). Редукция гласных может быть качественной и количественной. В первом случае происходит кардинальная перемена звука в безударном положении, меняются его качественные характеристики. Так, качественная редукция гласных наблюдается в изменении таких звуков, как [о], [е], [а].

Во втором случае затрагивается лишь длительность произношения (укорачивание звука), при этом основные характеристики не изменяются, ввиду чего даже в безударной позиции произносимый звук всегда узнаваем. Количественная редукция гласных в русском языке наблюдается в произношении таких звуков, как [и], [у], [й].

Степени редукции

Рассматриваемый процесс зависит от положения безударного слога, в котором употреблен звук. Итак, в первом предударном, неприкрытом слоге или сочетании гласных степень их изменения значительно меньше, чем в иных безударных слогах.

Таким образом, русские гласные, которые подвержены качественной редукции, имеют 2 степени. Как уже известно, 1-я степень – изменение гласных либо в первом предударном слоге, либо в неприкрытом, либо в сочетании гласных, а 2-я – это их изменение в последующих слогах – предударных, заударных.

Произношение редуцированных гласных в зависимости от твердости/мягкости предшествующего согласного

Редукция в словах весна, батрак, шестой, пятак, вода, летать и пр. одинаковая, то есть под ударением это один и тот же звук, несмотря на то, что, по сути, звуки разные.

Совсем недавно литературной нормой произношения считалась так называемая экающая (было необходимым употребление таких звуков, которые имели э-образный призвук, как между буквами и и э). Нормой было произношение звуков, приближенных к [ы] и [и], в безударном положении на месте ударных е.

Известно, что после твердых согласных, согалсно правилам, произносятся следующие звуки:

После мягких – звуки:

Из вышеперечисленных примеров видно, что один и тот же безударный гласный звук может быть отображен на письме различными буквами, а именно:

Все вышесказанное касаемо соответствия безударных гласных и букв, их обозначающих, для удобства можно представить в виде таблицы.

После твердого согласного (за исключением [ж], [ц], [ш])

После мягкого согласного

Перед фонетическим словом

Русская лингвистика

Эта наука представлена следующими разделами, которые изучают современный литературный язык:

Важно отметить, что графика, орфография, как правило, самостоятельно не изучаются. Так, первая включена в раздел фонетики, а вторая – словообразования, фонетики, морфологии.

Такой раздел, как стилистика, изучается на уроках развития речи, а пунктуация – при изучении синтаксиса.

Объект изучения лингвистики

Ее разделы описывают язык разносторонне, ввиду чего имеют самостоятельные объекты:

Синтаксис в совокупности с морфологией образует грамматику.

Рассматриваемый в данной статье лингвистический термин относится к разделу фонетики.

Безударные гласные

Как уже упоминалось ранее, в безударном положении гласные произносятся более кратко, с меньшей мускульной напряженностью органов речи, чем под ударением. Данный процесс в рамках лингвистики называется редукцией. Итак, гласные в безударном положении изменяют свое качество и тем самым произносятся не так, как ударные.

В нашем языке в безударной позиции различаются всего 4 гласных звука: [у], [и], [а], [ы]. Они отличаются, с точки зрения произношения, от соответствующих им ударных. Эти звуки не только короче, но и имеют несколько иной тембр, что вызвано меньшей мускульной напряженностью в ходе произношения, следствием чего выступает смещение органов речи к положению покоя (нейтральному положению). В связи с этим их обозначение посредством тех же самых транскрипционных знаков, как и у ударных гласных, в известной степени условно.

Английский язык: редукция

Для правильного произношения английских слов стоит запомнить, что их недопустимо произносить в отдельности. Английская речь достаточно плавно звучит, что достигается с помощью специальных законов произношения отдельно взятых английских слов в общем потоке речи – редукции, связки звуков. Так, редукция в английском языке – это утрата некоторыми гласными звуками своей сильной формы либо полное их выпадение из слов.

В английском ударными и безударными могут быть и слоги в слове, и сами слова внутри предложения. Некоторые лексические единицы звучат достаточно сильно, ввиду чего являются знаменательными, другие – безударно, они – служебные. Естественная редукция либо выпадение отдельно взятых звуков происходит в безударных словах, так как в них звуки также звучат слабо.

Если обратиться к словарю (раздел транскрипции) служебных слов: артиклей, союзов, предлогов, то можно заметить, что там представлены 2 их варианта: слабая и сильная форма. Именно первая, как правило, звучит в английской речи, так как служебные слова в предложениях выступают безударными. Точно такая же картина наблюдается и с местоимениями, вспомогательными, модальными глаголами, ввиду того, что они достаточно часто выполняют вспомогательную, служебную функцию и тем самым являются безударными.

Для сравнения можно привести следующие примеры:

Разновидности редукции в английском языке

Так же, как и в русском языке, в английском рассматриваемый лингвистический термин может подразделяться на следующие виды:

1. Количественная редукция. При ней звук утрачивает долготу, к примеру:

2. Качественная редукция (примеры приведены ранее и чуть ниже). Звучание существенно меняется:

Таким образом, подытожив, можно сказать, что редукция в языке (и английском, и в русском) выступает лингвистическим термином и подразделяется на качественную и количественную. Это законы произношения.

Редукция с точки зрения философии

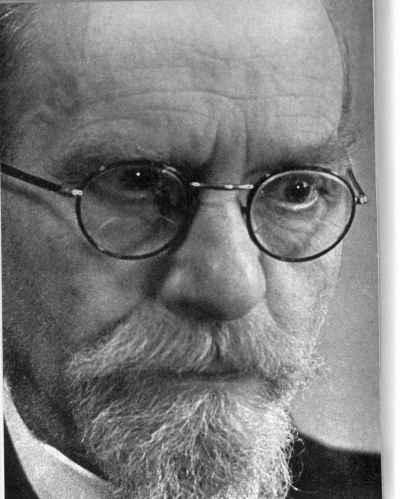

Это ее главный феноменологический метод. Его понимание, по мнению Э. Гуссерля, влияет на осознание всей феноменологии в целом. Этот немецкий философ считал, что она выступает труднейшей задачей философии, которая в результате определяет и подлинность существующей философской рефлексии, и смысл самой человеческой жизни.

Ее трудности связаны, во-первых, с противоестественностью. Если рассматривать ситуацию с обычной естественной установкой, характерной для повседневного, научного опыта, то она осуществляется в согласии с гипотетическими примышлениями. Феноменологическая же (достигаемая посредством редукции) выступает полной противоположностью природе.

В связи с этим можно говорить, что редукция не отрицает мир, она представляет собой радикальное сведение существующего сознания до уровня «самого себя» (к изначальным данностям человека). Таким образом, мир не становится менее существующим, он только переходит в его феномен. Так называемый режим редукции допускает исключительно ноэтически-ноэматические структуры сознания. Однако это весьма трудноосуществимо, ввиду того, что люди привыкли видеть лишь объективное. Еще сложнее его обратить вовнутрь, вместе с присутствующими бесконечными препятствиями в виде привычек эмпирически-субъективистского, объективистского мышления.

Три типа редукции по Гуссерлю

Каждому из вышеперечисленных типов соответствует специфический уровень феноменологического исследования. Так, психологическая редукция охватывает область дескриптивной феноменологии, трансцендентальная – универсальной трансцендентальной, а эйдетическая – сущностной.

Психологическая редукция

Суть – возвращение к собственному опыту либо к «чистым» показателям психологического самоисследования. Субъект сразу сталкивается с таким трудным обстоятельством, как переплетение его психологической стороны жизни с информацией «внешнего» опыта, что обусловливает первое внепсихической реальностью.

Стадии психологической редукции:

Эйдетическая редукция

Метод идеации дает возможность исследователю относиться категориально к фактическим аспектам феноменов, другими словами, рассматривать их как «примеры» их инвариантной «сущности». Так, феноменолог для исследования априорных форм явлений отвлекается от их частных форм. Во всей общности ноэтических актов интересуют его лишь неизменные структуры, которые необходимо усмотреть, так как без них невозможно ни одно восприятие.

Итак, если первый тип редукции оголяет феномены внутреннего опыта, то второй – схватывает его сущностные формы. Стоит учесть, что рассматриваемая феноменология, которая эмпирически опирается на дескриптивную, вместе с тем априорно детерминирует ее, ввиду чего генетический постфактум оказывается логическим приусом.

Трансцендентальная редукция

Она выступает самым глубоким, а значит, и трудным этапом всей процедуры. Здесь эпохе производится над эйдетической и дескриптивной феноменологией. Это обусловлено тем, что они еще имеют корни в реалиях психического мира.

Когда феноменолог осуществляет эпохе и над существующей психической субъективностью, то ему открывается область, которая никак не связана с объективным миром и которая выступает самоданностью чистой субъективности, выраженной формулой «Я есмь».

Трансцендентальная редукция очищает сознание до абсолютной субъективности, которая конструирует мир. Согласно Гуссерлю, структура данной субъективности трехчленна: ego, cogito, cogitatum. Иначе говоря, трансцендентальное «Я», первоначальные ноэтические акты, их ноэматические референты.

В общих чертах значимость рассматриваемого понятия для феноменологии обусловлена тем, что редукция лежит в основе феноменологического метода и кардинально меняет традиционные философские представления и наивного реализма, и субъективного идеализма относительно взаимоотношения сознания и природы.

Позиционные изменения гласных звуков

Позиционные изменения гласных звуков зависят от положения гласного относительно ударения:

Редукция

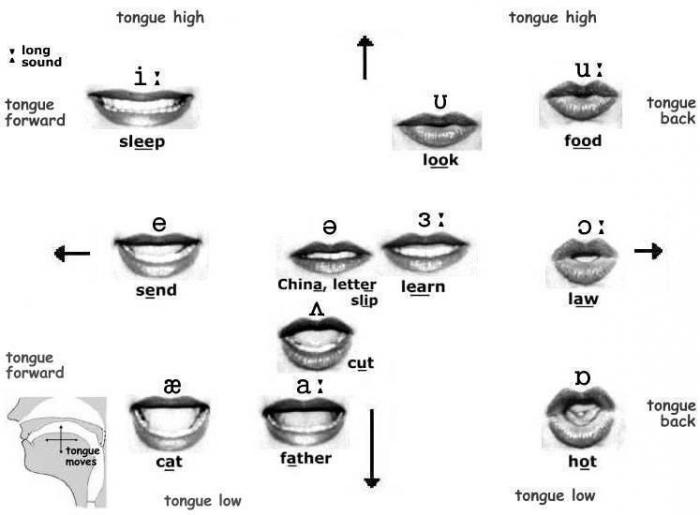

Редукция (лат. reductio — ‘отодвигание назад’) — это ослабление звучания гласных, которое может сказываться как на их длительности, так и на качестве артикуляции, т.е. возможны изменение ряда, подъема и утрата лабиализации. Редукция бывает двух типов: количественной и качественной.

Количественная редукция приводит к сокращению длительности гласного звука. В современном русском литературном языке количественная редукция в самом общем виде выражается «формулой Потебни» — схемой ритмической структуры фонетического слова:

где цифрами обозначена условная длительность: 3 — ударного гласного; 2 — первого предударного; 1 — всех остальных безударных гласных в составе фонетического слова.

Только количественной редукции подвергаются безударные гласные [у] и [ы], а также условимся считать, что и гласный [и], по крайней мере в полном стиле русского литературного произношения, связанного со старшей орфоэпической нормой.

С количественной теснейшим образом связана качественная редукция, при которой в безударном положении оказывается гораздо меньшее число звуков, причем уже иного качества, нежели в ударном. Если звукотипы [и], | ы ] и [у] не меняют своего качества (ряда, подъема и лабиализации) в безударном положении, то звукотипы [а], [о], [е]/[э] меняют (обратите внимание на серую заливку гласных звукотипов в табл. 1.5).

В редукции важна ее степень: первая степень редукции характеризует гласные первого предударного слога, вторая степень — все остальные. Однако первая степень редукции может обнаруживаться и в тех позициях относительно ударения, где по общему правилу должна быть вторая: в неприкрытом втором предударном (и далее) слоге, а также в заударном открытом слоге перед фразовой (длительной) паузой.

Кроме того, качественная редукция по-разному осуществляется после твердых и после мягких согласных, а также в абсолютном начале слова и после твердых шипящих и [ц]. Полная схема качественной редукции русских гласных представлена в табл. 1.7.

Наиболее наглядно представить редукцию можно на примере одной и той же морфемы, содержащей гласные звукотипы [а], [о], [е]/[э] и оказывающейся в разных позициях относительно ударения:

1) после твердых согласных всех типов:

царство [царствъ] -> цари [ца ь р’й] -> царедворец [църЧг’двбр’ьц];

шест [шэст] -> шесток [шы :, стбк] шестовой [шъста’вби], на шест [на шъст];

2) после твердых шипящих и [ц] (во всех случаях для [о]):

4) после мягких согласных всех типов:

Схема качественной редукции гласных

1. После твердых согласных

Слог относительно ударения

Второй предударный и далее

Условная длительность (по «формуле Потебни»)

Позиционная корректировка (первая степень редукции и условная длительность 2)

В неприкрытом слоге (после гласных и в абсолютном начале слова)

В конечном открытом слоге перед фразовой паузой (конечное продление)

. направление качественных изменений после [ж], [ш] и [ц] в ограниченном количестве слов

2. После мягких согласных всех типов

Позиционная корректировка (первая степень редукции и условная длительность 2)

В конечном открытом слоге перед фразовой паузой (конечное продление)

5) в неприкрытом предударном слоге (независимо от его удаленности от ударения):

автор | афтър | —» авторизация а^фтър’изацыиь], но: с авторизацией | с ъфтърЧгзацыгьи];

округ [ окрук] -> окружной [а ъ кружнои], но: в окружном [в ъкружном];

6) в открытом заударном слоге перед фразовой паузой происходит так называемое конечное продление, ср.:

Мама спит [мамъ сп’йт//], но: Спит мама [сп’йт мама ъ //];

Катя спит [кат’ъ сп’йт//], но: Спит Катя [сп’йт кат’а//];

К маме иди [к м ам’ь ид’й//], но: Иди к маме [ид’й к м ам’и е //];

Саша идёт [сашъ ид’бт//], но: Идёт Саша [ид оц саша ъ //];

К Саше иди [к сашъ ид’й//], но: Иди к Саше [ид’й к сашы э //];

Птица летит к птице [пт’йцъ л’и с Т’йт к пт’йцы 3 //] и: К птице летит птица [к пт’йцъ л’и е т’йт пт’йца ъ //];

Всё реже и реже [фс’о р’ежъ и р’ёжы 3 //].

Возникает вопрос: при наличии в фонетической системе русского языка качественно редуцированных [и е ] и [ы э ] как отличать их при практическом транскрибировании от количественно редуцированных (т.е. просто безударных) «чистых» [и] и [ы]? Самый простой выход из ситуации — прибегать всякий раз к помощи орфографии. Если в орфографической записи на месте звукотипа [ы] стоят буквы ы или и (последняя при этом не обозначает мягкости предшествующего согласного), а на месте звуко- типа [и] — буква и, то в транскрипции будет [ы] (после твердого согласного) и [и] (после мягкого согласного или в неприкрытом слоге). Если же в орфографической записи на месте этих звукотипов стоят другие буквы, то выбираем для транскрипции [ы э ] (после твердого согласного) или [и с ] (после мягкого согласного или в неприкрытом слоге). Например:

в Крыму | ф крыму |, цыган [ цыган |, циферблат 111ыф’и с рблат |, живот | жывот |, широта [шыра ъ та],лиса [л’иса], щипать [ш’ипат’], число [число], игра [игра] но:

в цепи [ф цьРп’й], двадцати [двъцьРт’й], шести [шьРс’т’й], жалеть [жы э л’ет’], желток [жы э лток], леса [л’и е са], мясной [м’и е снои], щека [ш’и е ка], чего [ч’и е во], экономика [и е ка ь ном’икъ].

Из табл. 1.7 и приведенных примеров видно, что звук [ь] (редуцированный второй степени переднего ряда) встречается только после мягких согласных. Звук [ъ| (редуцированный второй степени непереднего ряда) может появляться не только после твердых согласных, но также после мягких — в заударной позиции, обычно там, где пишется буква я (в таких случаях необходимо прибегать к подсказке орфографии): в чистом поле [ф ч’йстъм пбл’ь], но с поля [с пол’ъ]. В именительном-винителыюм падеже хоть и пишется в окончании е, звучит скорее [ъ], чем [ь], что хорошо видно при конечном продлении этого звука: Выйду в поле [выйду ф пбл’а//| — на конце представлен звук гораздо ближе к [а], чем к [и с ]. Кроме того, звук [а] («а переднее») в единичных случаях встречается и в первом предударном слоге, в основном в предлоге для, ср.: для вас [д*л’л’а вас]; во втором предударном и далее звучит скорее [ъ], чем [ь]: для меня [д*л’л’ъ м’и е н’а]. В некоторых заимствованных словах также возможно [а] в первом предударном после неслогового [и]: гильотина [г’ил’иат’йнъ], йотация [иатацыиъ] и др.

По поводу качества гласного в первом предударном слоге после твердых (но не шипящих и [ц]) среди фонетистов существуют некоторые разногласия, поскольку, кроме [а ъ ] (или просто ослабленного [а]), тут часто фиксируется произношение более заднего гласного [а]. Это связано либо с индивидуальными особенностями говорящего, либо с позицией перед велярным согласным и [л], которые в результате аккомодации несколько оттягивают язык назад: [плка], [нлга], [длла] и пр. Подобного рода аккомодацией при транскрибировании можно пренебречь и обозначать в таких случаях только [а ъ ]. Вероятно, у многих студентов в данной позиции звучит [ъ], однако такое произношение нельзя признать литературным, за исключением нескольких случаев, характерных для старомосковского произношения:

а) произношение союза (не союзного слова!) что с ъ любой позиции:

Я знаю, что ты придёшь [иа ъ знаиу/ чтъ ты пр’ид’бш//] или чаще — с безударным [ о], на которое не распространяется качественная редукция: [. что ты пр’идош//],

но если что — союзное слово, то на него падает ударение: Я не слышу, что ты говоришь Ца н’и с слышу/ что ты гьва ъ р’йш//].

б) аналогичное произношение союза или частицы хоть:

Приходи хоть к нам [пр’иха ъ д’й хът’ к нам//] или более новое [. хот’ к нам//]; Паша придёт, хоть он и не знает [пашъ пр’ид’бт/ хът’ он ы н’и с знаиьт//] или более новое [. хот’ он. |.

Для старомосковского произношения характерно сильное растягивание гласного в первом предударном слоге (т.е. фактически отсутствие количественной редукции), часто за счет еще более сильной, практически до нуля, редукции второго предударного: молоко [млакб], подожди [пдажд’й] и т.п. Такое произношение считается сейчас или просторечным, или специфическим для женской речи.

Отсутствие качественной редукции встречается гораздо чаще и нормативно в следующих случаях:

Однако в некоторых случаях отсутствие качественной редукции обязательно: какао [ка ъ као], боа [боа].