К дискусскии о переводе богослужения на русский язык

|

По этому вопросу уже сказано и написано было весьма много самыми разными людьми, как за, так и против. Церковное отношение выразил Святейший Патриарх, неоднократно заявлявший, что наша Церковь не собирается в богослужебной практике переходить на русский язык.

Однако голоса сторонников русификации богослужения по-прежнему раздаются, и тема продолжает муссироваться, вот и сейчас снова в некоторых кругах её обсуждение было приурочено к предстоящему Архиерейскому Собору Русской Православной Церкви, хотя среди тем, планирующихся к соборному обсуждению, такой пункт не значится.

Действительно, тут нечего обсуждать, поскольку любому разумному человеку очевидно, что перевода богослужения на разговорный русский язык не будет.

Разумеется, не потому, что, будто бы, русский язык для молитвы совсем не приспособлен и молиться на нём нельзя. Думаю, каждому православному христианину в частной молитве доводилось мысленно обращаться к Богу с частными просьбами на русском языке. И уже сейчас в употреблении нашей Церкви имеются молитвы на русском языке – молитва Оптинских старцев, молитва св. Иоанна Кронштадтского, благодарственный акафист «Слава Богу за всё».

И, разумеется, не потому, что будто бы текст церковного богослужения неприкосновенен и неизменяем в принципе. То, что было с греческого языка переведено неправильно, или то, что приобретало неверный смысл для слуха верующих, постепенно заменялось – не на русские разговорные слова, а на другие слова церковнославянского языка. Этот естественный и логичный процесс в Русской Православной Церкви шёл не только при патриархе Никоне, но и до, и после него.

Но всё это никоим образом не оправдывает идеи перевода богослужения с церковно-славянского на разговорный русский язык. Потому как ни разумное исправление неточностей перевода богослужебных книг, ни келейное употребление отдельных молитвословий на русском языке, никоим образом не покушаются на перевод всего общего церковного богослужения.

Перевода богослужения на разговорный русский язык не будет потому, что этот обновленческий проект не способен ответить на простой вопрос: «ЗАЧЕМ?»

Сторонники данного проекта пытаются убедить, что у них есть ответ на этот вопрос и с готовностью заявляют, что богослужение на церковнославянском языке для многих прихожан непонятное, из-за этого якобы люди не ходят в храмы, а стоит только начать служить на русском, и богослужение тут же станет понятным, люди поймут его красоту и тут же повалят в храмы, и Православие станет ещё более популярным в народе.

Именно такое оправдание своим идеям приводят все сторонники богослужебных реформ.

Но, обратившись к действительности, мы увидим две вещи, разбивающие это оправдание вдребезги.

Во-первых. Поставленная цель сделать богослужение более понятным, может быть достижима иными средствами, без перевода на разговорный русский. Опыт некоторых приходов показал, что она легко достигается с помощью такой практики, когда прихожанам раздаются книжечки с церковнославянскими текстами литургии либо всенощного бдения, где внизу приводятся объяснения малопонятных слов. Многократное участие в богослужении мирян с такими книжками снимает большую часть непонимания. А оставшуюся часть снимает практика разъяснений богослужения либо во время проповедей, когда это уместно, либо на занятиях в воскресной школе для взрослых.

И во-вторых. Сам по себе перевод на разговорный язык, вопреки постоянным уверенниям сторонников реформ, вовсе не делает богослужение ни понятным, ни популярным – то есть, не достигает ни одной из декларируемых целей. Это многократно показала новейшая история.

В Сербии относительно недавно частично перевели богослужение с церковнославянского на сербский язык, но, по признанию самих же сербов, народ после этого в храмы не повалил.

Болгары также стали служить по-болгарски, и это, опять же, мягко говоря, вовсе не привело к литургическому возрождению в стране, скорее напротив. В прошлом году опубликовали статистические данные, извещающие о том, что Болгария, вероятно, единственная из традиционно православных стран, которая после падения социалистического режима не увеличила, а уменьшила долю православных верующих. Хотя, казалось бы, богослужение на «понятном» языке…

Также и прошлый глава Элладской Православной Церкви, архиепископ Христодул, уступая предложениям тамошних «обновителей», в качестве эксперимента позволил совершать богослужения на новогреческом в одном храме. И эксперимент с треском провалился – за несколько лет число прихожан вовсе не увеличилось, народ совсем не повалил в этот храм, чтобы послушать «понятное» богослужение.

Наконец, и в нашей Церкви в середине двадцатого века делали такой эксперимент – было несколько приходов, которым по особому благословению священноначалия дозволялось служить на русском языке. И эти приходы, опять же, вовсе не стали центрами православного возрождения, но постепенно захирели и исчезли, мало кто знает даже об их существовании.

Так что «рецепт» проверен много раз. Не работает. Тут бы сторонникам реформ задуматься над том, почему не работает, вместо того, чтобы без конца конючить «а давайте ещё раз попробуем».

Не работает он по нескольким причинам. О некоторых из них уже говорилось в других статьях и книгах, посвящённых защите церковнославянского языка, нет смысла повторяться.

Но кое о чём стоит сказать. Замена языка богослужения на разговорный не работает потому, что основные причины непонятности богослужения для людей, только пришедших в Церковь, лежат в иной плоскости, и не зависят от языка.

К примеру, если мы откроем любой русскоязычный научный журнал, и дадим его почитать людям на улице, то средний человек из этих статей поймёт не больше, чем из церковнославянской литургии свт. Иоанна Златоуста. Хотя статьи такого журнала написаны на современном русском языке, и никто при этом не требует от учёных писать и издавать свои исследования на языке базара и телевизора.

Более того, если мы невоцерковлённому человеку дадим прочитать богослужебные тексты в русском переводе, он тоже очень многое из них не поймёт. Поскольку для того, чтобы понимать их, нужно знать вероучение Церкви и священную историю, хотя бы раз прочесть Писание, понимать принципы поэтического языка и метафор, употребляемых в богослужении.

Итак, одна из основных причин «непонятности» богослужения для нецерковных людей – такая же, какая и причина «непонятности» для обывателей научного материала, – их собственная неграмотность. Если человек захочет устранить её – никаких проблем у него с церковнославянским языком не возникает, изучить несколько незнакомых слов и конструкций, – это задачка для нескольких недель.

Другая причина непонятности – отсутствие культуры восприятия текста на слух. Равно как и культуры воспроизведения текста, то бишь, чтения. И здесь совершенно не играет никакой роли язык, на котором оно происходит. Я как-то имел возможность лично убедиться в этом. Лет восемь назад, оказавшись на литургии в одном храме, я слушал чтение Апостола, и пытался разобрать хоть слово. Чтец бубнил что-то низким голосом, и лишь в самом конце я понял, что он читает Апостол по-русски, но о чём было чтение, так и осталось покрыто тайной навсегда, – и для меня, и, полагаю, для всех присутствовавших. Напротив, я однажды слышал образцовое чтение Евангелия на церковнославянском, прочитанное так, что было понятно каждое предложение. То же можно сказать и о пении текстов.

Итак, переведя богослужение на русский язык, мы абсолютно ничего не приобретём. Но зато очень многое потеряем.

Лично мне знакомство с церковно-славянским языком, который я узнал почти исключительно через богослужение, дало очень многое, из чего хотелось бы особенно выделить две вещи:

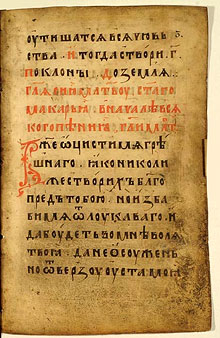

Во-первых, благодаря этому я могу открыть книгу с написанным на Руси текстом семнадцатого, пятнадцатого и даже тринадцатого века – и без словаря и грамматики в подавляющем большинстве случаев понять, что в нём говорится.

Во-вторых, благодаря этому я могу намного лучше понимать речь и тексты на других славянских языках, – сербском, болгарском, даже польском, – потому как словарных пересечений с церковнославянским в них несоизмеримо больше, чем с современным русским.

То и другое мною многократно проверено на практике. Того и другого я бы лишился, если бы к моменту моего воцерковления Церковь служила бы на русском языке.

В предыдущих работах, посвящённых этому вопросу, было много сказано о красоте и большей точности церковнославянского языка по сравнению с разговорным русским. Мне к этому хотелось бы добавить, что богослужение на церковнославянском языке гораздо полезнее и с чисто практической точки зрения. Это то, что сближает нас и с нашими предками, и с другими славянами, то, что позволяет нам лучше понимать древность и современность.

Кроме того, естественно, любая глобальная реформа вызовет немалый соблазн среди верующих, что с большой вероятностью грозит смутами, обидами и даже разделениями. Всё это тоже весьма серьёзные потери при нулевой пользе.

Наша Церковь и наш народ очень много в истории пострадали от разных попыток глобальных общественных изменений – реформ, революций и так далее. Нами выстрадана горькая истина о том, что не надо чинить то, что работает, и пускаться в необдуманные эксперименты, бессмысленность которых очевидна, а неэффективность уже доказана опытной проверкой.

Нужно ли переводить на русский язык православное богослужение?

20 июня — день мученической кончины священномученика архиепископа Андроника (Никольского) (1870-1918).

|

Будущий владыка во время учебы в Московской Духовной академии принял монашество, а в 1895 году — сан иеромонаха. С 1897 по 1899 год архимандрит Андроник — член Православной миссии в Японии. С 1906 года — епископ Киотосский, помощник начальника Миссии в Японии. С 1908 года — епископ Тихвинский, викарий Новгородской епархии. С 1913 года — епископ Омский, а с 1914-го — епископ Пермский. Член Поместного Собора 1917–1918 гг. В 1918 году архиепископ Андроник отлучил от Церкви посягающих на храмы Божий. Вскоре владыка Андроник был арестован и 20 июня 1918 года закопан живым в землю.

Предлагаем читателям доклад владыки Андроника на Предсоборном Совещании 10 июля 1917 г.

У всех народов мира, во всех религиях и исповеданиях язык богослужебный существенно разнится от языка разговорного и даже литературного. Всегда язык богослужебный есть язык возвышенный, можно сказать, одухотворенный по своему стилю. И понятно: если молитва возвышает человека над землею и всем земным, то тем более церковное богослужение ставит человека выше земли, над землей. Было бы странно говорить с Богом на языке обычном, если и в беседе с людьми высшими себя, естественно, мы пользуемся и языком не обыденным, а возвышенным.

В частности, для нас, русских, было бы более чем странно сказать или услышать: «возьмите и ешьте, это ведь Тело Мое» или «будьте покойны» вместо «мир вам». И прочее подобное. Или как, например, перевести по-русски: «Чрево Твое пространнее небес содела»? По-русски это будет, конечно, понятно, но для набожного слуха и сердца это будет совершенно неприемлемо.

Если же обратимся к особенно высоким нашим богослужебным молитвам и песнопениям, то увидим, что без унижения всей дивной красоты их, так умиляющей, радующей и волнующей набожную душу, — без этого никак нельзя изложить их на русском наречии, хотя бы и самом безукоризненном. Например, помимо дивных песнопений Страстной недели и Пасхи, невозможно передать по-русски даже великолепные акафисты Иисусу Сладчайшему и Владычице; попытки же такого рода весьма неудачны.

Да по сравнению с русским и самый славянский богослужебный язык значительно выразительнее и глубже. Для убеждения в этом сравним только лишь послания святого апостола Павла в русском и славянском переводах: насколько высок, глубок и близок к подлиннику славянский перевод, настолько, наоборот, невыразителен перевод русский, нередко почти затемняющий подлинную мысль высокого учения Павлова.

По всем таким соображениям никак нельзя пожелать, чтобы наше православное богослужение было переведено на русский язык со славянского. Помимо всех высказанных соображений, без тяжкого соблазна для православных христиан никак нельзя этого произвести. Такой перевод может привести даже к новому и сильнейшему старого расколу. Даже исправление богослужебных книг, исполненное в последние годы при Святейшем Синоде, — и это у многих даже светских благочестивцев, любителей и ценителей православного богослужения, вызвало много тяжких недоумений и смущений в совести. А что же было бы при переводе богослужения на русский язык? Это подняло бы всех благочестивцев, и особенно простой народ набожный.

Но что же, однако, сделать, чтобы наше богослужение было ближе и доступнее к пониманию богомольцев? Прежде всего, необходимо продолжать то исправление перевода его славянского, какое теперь уже и производится. Пусть все богослужение будет таким порядком пересмотрено и исправлено. Но и это должно быть сделано возможно умело и осмотрительно, чтобы с исправлением погрешностей в переводе не унизить самого стиля текста, с которым так сроднились понимающие богослужение любители его.

Для домашнего и личного употребления весьма полезно было бы и перевести хотя бы некоторые части богослужения на русский язык, чтобы пользованием таким переводом можно было ближе вникнуть в смысл славянского текста.

Далее, изучают же в разных школах иностранные языки, хотя едва ли одному-двум из сотни и придется на них действительно говорить в жизни. Тем более необходимо добиваться, чтобы в школах наших непременно введено было классное чтение на славянском языке, и не только Евангелия, но и богослужения. Ведь это разговорный язык всей нашей Церкви с Богом — как же его не знать и не изучать, если изучают с большим трудом никому не нужные иностранные языки? Кроме того, ведь это есть коренной язык всех наших славянских народных наречий, объединяющий всех славян в одну славянскую семью. Как же можно оказывать невнимание и даже презрение к такому языку?

Наконец, необходимо устраивать особые занятия с прихожанами по богослужебному языку. Если бы суметь заинтересовать таким делом, то сколько бы праздного времени было использовано в народной жизни так толково и возвышенно. На таких занятиях могут учиться славянскому языку и знакомиться с богослужением люди всех возрастов и состояний. При воодушевлении на дело душевного спасения и на поднятие приходской жизни всегда в приходе найдутся знающие дело любители, которые с готовностью займутся славянским чтением с желающими. Детей же учащихся всех без исключения непременно надо приучать к участию в богослужении чтением и пением, что, между прочим, и сам народ так ценит и любит, когда видит своих детей читающими и поющими в церкви за богослужением.

Разумеется, и церковная, и внебогослужебная проповедь должна взять в свое внимание разъяснение смысла богослужения и его составных частей и песнопений, особенно подготовляющих христиан к празднику. Какую бы молитву и песнопение ни взял для этого проповедник — тут неиссякаемая высота для научения. Между тем таким порядком богомольцы и смысл песнопений поймут, да и сами заинтересуются делом изучения богослужения.

Итак, переводить наше православное богослужение на русский язык не следует. Следует же, кроме исправления текста богослужебных песнопений, изучать и истолковывать богослужение, приближая его к пониманию богомольцев и делая их сознательными участниками в нем.