Лингвистические и нелингвистические аспекты перевода

Оптимизация функционирования языка как средства передачи информации

§ 1. Перевод как прикладная лингвистическая дисциплина*

Лингвистические и нелингвистические аспекты перевода

Термин перевод многозначен. С одной стороны, он обозначает деятельность, заключающуюся в передаче содержания текста (в широком понимании) на одном языке средствами другого языка, а с другой — сами результаты этой деятельности. В этом параграфе речь пойдет и о переводе-процессе, и о переводе-результате. Наука о переводе (англ. translation studies; нем. Übersetzungswissenschaft или Translationswissenschaft) включает несколько направлений, среди которых выделяются теория перевода, анализ перевода, методика обучения переводу. Особое место занимает машинный перевод — научная и одновременно технологическая дисциплина, связанная и с наукой о переводе и с компьютерной лингвистикой. Как и многие другие дисциплины прикладной лингвистики, перевод по существу междисциплинарен, будучи связан не только с лингвистикой, но и с литературоведением, когнитивными науками и культурной антропологией [Toury 1986; Snell-Hornby 1988; Wilss 1988; Lambert 1995; Reiß 1995; Translation and meaning 1996; Stolze 1997; Routledge encyclopedia 1998]. В этом параграфе формулируется типология «естественного» перевода, обсуждаются его лингвистические проблемы и дается представление о машинном переводе как особой сфере приложения лингвистических знаний.

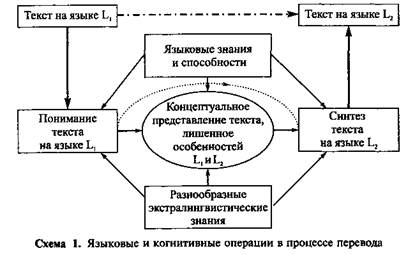

Междисциплинарность теории перевода и ее практических приложений указывает на то, что перевод является не чисто языковым, а довольно сложным когнитивным феноменом. Переводя с одного языка на другой, человек использует как свои языковые знания и способности, так и самые разнообразные экстралингвистические знания (о физической природе мира, об обществе и его культуре, о ситуациях, в которых был порожден переводимый текст и будет восприниматься его перевод и т. д.), причем этапы понимания и синтеза текста принципиально различаются. В самом общем виде полную схему основных языковых и когнитивных операций, сопровождающих процесс перевода с одного языка на другой (с «языка-источника» L1 на «язык-цель» L2), можно представить следующим образом (см. схему 1).

* Разделы 1.1.-1.3.5 написаны совместно с Д.О.Добровольским.

Наличие на схеме 1 нескольких путей, ведущих от текста на L1 к тексту на L2, отражает тот факт, что перевод может осуществляться с разной степенью проникновения в содержание текста. Перевод по полномупути (сплошные жирные стрелки) предполагает, что в его ходе происходит построение некоторого концептуального (понятийного) представления содержания текста, предположительно не зависящего от особенностей входного и выходного языков и учитывающего всю полноту знаний, которые в связи с конкретным текстом могут быть привлечены переводчиком (или переводящим устройством) для максимально более глубокого понимания текста и максимально адекватной передачи его содержания на другом языке. Иными словами, перевод по полной схеме — это не подбор переводных соответствий, а максимально глубокое понимание текста плюс порождение нового текста на другом языке, или, иначе, два последовательных перевода: сперва на гипотетический концептуальный язык-посредник, а потом, уже с этого языка-посредника, на язык-цель. Сокращеннаясхема перевода (жирные пунктирные стрелки) предполагает установление переводных соответствий между смыслами текстов на языке-источнике и языке-цели; при этом смыслы сохраняют особенности этих языков, и никакого языка-посредника не постулируется. Наконец, при краткойсхеме перевода (жирная штрих-пунктирная стрелка) переводные соответствия устанавливаются непосредственно между выражениями языка-источника и языка-цели (скажем, при переводе этикетных формул типа Дамы и господа или Добрый день!). Краткая схема, разумеется, вырожденный случай перевода, однако он типичен для ситуаций, когда говорящий фактически не знает языка-цели и привлекает разговорники для выражения коммуникативного намерения (ср. практику использования

Дата добавления: 2016-09-20 ; просмотров: 1455 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Перевод как прикладная лингвистическая дисциплина 165

закономерностями функционирования разных языков как особых семи-озисов. Особенно хорошо это видно на примере внутренне гомогенных терминосистем. Интересным объектом анализа оказывается в этом отношении оригинальная теоретическая концепция функционирования языковой системы, принадлежащая Л. Вайсгерберу. С одной стороны, она демонстрирует преемственность терминологической традиции, идущей от В. фон Гумбольдта, а с другой — убеждает в известном герменевтическом тезисе о замкнутости концептуального мира цельных, оформленных лингвистических теорий. Два варианта самоназвания лингвистической теории Вайсгербера достаточно определенно указывают на эссенциалист-ские истоки его концепции. Вайсгербер называет свою теорию energetische Sprachbetrachtung или Sprachinhaltsforschung. От удачности перевода этих исходных понятий во многом зависит видение этой теории и рамки интерпретации других терминов. Если перевод первого понятия достаточно очевиден, хотя и нуждается в дальнейших пояснениях — «энергетическая теория языка», то перевод второго термина, несмотря на прозрачность его внутренней формы, — дело весьма нелегкое. Дословный перевод «исследование языкового содержания» не отражает сущности теории Вайсгербера, поскольку речь идет вовсе не об исследовании плана содержания языковых знаков, а об обращении к глубинным когнитивным категориям, лежащим в основе человеческого мышления, национально обусловленного видения мира и функционирования языковой системы. В связи с этим более правильным представляется перевод термина Sprachinhaltsforschung как «теория сущности языка». Этот вариант перевода устанавливает четкие соответствия между философскими основаниями теории Вайсгербера и собственно лингвистической методологией анализа.

Строя теорию сущности языка, Вайсгербер проводит четкое противопоставление между донаучными и собственно научными взглядами на язык. Терминологически это выражается в оппозиции Grammatik и Sprachbetrachtung. В термин Grammatik Вайсгербер вкладывает весьма непривычный смысл: донаучный, чисто описательный подход к изучению языковых явлений. В противоположность этому, Sprachbetrachtung интерпретируется как собственно научная парадигма исследования языка и мышления человека.

Каждый из рассмотренных терминов служит, в свою очередь, основой для других оппозиций. Так, в пределах весьма специфично понимаемой грамматики Вайсгербер различает lautbezogene Grammatik и inhaltbezogene Grammatik. Первый из этих терминов целесообразно перевести как «описание языка, ориентированное на форму». Под этим понимаются концепции, ограниченные исчислением реальных и возможных форм конкретного языка, к числу которых относятся, например, традиционные грамматики, а также структурные и собственно таксономические теории. Термин inhaltbezogene Grammatik традиционно переводится как «содержательно ориентированная грамматика». Однако эта интерпретация вводит в заблуждение, так как для современного читателя «содержательно

ориентированная грамматика» ассоциируется скорее с семантической теорией, чем с тем, что имел в виду Вайсгербер. Во избежание ложных ассоциаций разумно в качестве перевода использовать словосочетание «грамматика смыслов». В основе грамматики смыслов лежит представление о существовании смыслов, конституирующих разные лексические и синтаксические поля.

По сравнению с описанием языка, ориентированным на форму, грамматика смыслов является, по Вайсгерберу, несомненным шагом вперед, поскольку это приближает к конечной цели лингвистического исследования — установлению когнитивных механизмов функционирования языка и мышления. Тем не менее и та и другая «грамматика» рассматривались им как донаучный этап развития лингвистической теории.

Дело в том, что описание языка, ориентированное на форму, исходит из примата языковой формы над содержанием и из предположения об обязательном существовании инвентаря форм, варьируемого от языка к языку. С другой стороны, грамматика смыслов опирается на универсальный инвентарь единиц содержания — catalogus mundi [Weisgerber 1961, S. 125]. Ни первое, ни второе не удовлетворяет Вайсгербера, и, построив грамматику смыслов, он подчеркивает, что языковые формы и языковые смыслы порождаются одновременно в процессе «духовного присвоения мира» по В. фон Гумбольдту[12]. Здесь в полной мере отражается восходящее к Гумбольдту представление о языке как об энергейе.

Научное языкознание начинается для Вайсгербера со следующей ступени исследования языка — leistungbezogene Sprachbetrachtung [Weisgerber 1962]. Здесь также возникает проблема адекватного перевода термина. Буквальный перевод — нечто вроде «функционального языкознания» или «изучения результатов функционирования языковой системы» совершенно неудовлетворителен, так как в первом случае термин обладает слишком широким спектром ассоциаций, а второй перевод нетерминоло-гичен и маловразумителен. Внимательный анализ концепции Вайсгербера подсказывает совершенно другую интерпретацию — «функционально-концептообразующий подход к исследованию языковых явлений».

В отличие от грамматики смыслов, функционально-концептообра-зующий подход не разделяет форму и смысл: концептообразование по Вайсгерберу возможно только средствами родного языка и, с другой стороны, язык мыслится как инструмент концептообразования или «перевода сущего в собственность духа» (по В. фон Гумбольдту). В рамках функционально-концептообразующего подхода различия между языками видятся не столько в области формальных оболочек языковых знаков, сколько в стоящих за ними концептуальных структурах, по-разному онтологизирующих мир. В этом случае граница между значениями слов

Дата добавления: 2016-09-20 ; просмотров: 326 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Перевод как прикладная лингвистическая дисциплина 171

материал, который вызвал интерес, переводился обычным способом — с участием переводчика. Кроме того, не прекратилось финансирование исследований в сфере МП частными компаниями, заинтересованными не только в отслеживании мировых тенденций научно-технического прогресса, но и в переводе огромных объемов технической документации, требующемся при экспорте и импорте различной продукции, в том числе и высокотехнологичной.

С середины семидесятых годов во всем мире наблюдается устойчивое возрастание интереса к МП. В Москве в 1974 г. в институте ИНФОРМ-ЭЛЕКТРО начались работы по созданию системы франко-русского перевода (ЭТАП-1) и системы англо-русского перевода (ЭТАП-2). В этом же году создается Всесоюзный центр переводов (ВЦП), в котором ряд научных коллективов работает над системами машинного перевода — АМПАР (англо-русский перевод), НЕРПА (немецко-русский перевод) и ФРАП (французско-русский перевод). С этого времени промышленные системы машинного перевода разрабатываются и широко используются в США, Европе и Японии.

1.4.2. Машинный перевод: элементы периодизации стратегий. Первые системы МП характеризуются стратегией «прямого перевода».Сущность этого подхода к построению МП заключается в том, что исходный текст на языке L1 (= «входной язык») постепенно через ряд этапов преобразуется в текст языка L2 (= «выходной язык»). Преобразования сводятся к тому, что слово (словосочетание) на входном языке заменяется на его словарный эквивалент на выходном языке. Понятно, что в системах первого поколения, использующих стратегию прямого перевода, нет необходимости моделировать функционирование языковой системы в целом. Для работы таких систем оказывается вполне достаточно правил словарных соответствий. В редких случаях проводится анализ контекста для перевода неоднословных выражений, опять-таки представленных в словаре системы. Важно иметь в виду, что стратегия прямого перевода не делает различий между пониманием (анализом) и синтезом (порождением), поскольку они фактически исключены из преобразований по правилам словарных соответствий. Прямой перевод всегда привязан к конкретной паре языков. Например, неоднозначность выражений входного языка разрешается только в той степени, в которой это оказывается необходимым для выходного языка. Стратегия прямого перевода в принципе неприменима для проектирования систем МП на более, чем один язык. По временным рамкам системы первого поколения в основном создавались в период с конца 40-х до середины 60-х гг. Один из типичных примеров системы такого типа — разбираемая ниже программа GAT.

Существенная модификация стратегии «прямого перевода» обнаруживается в системах с «трансфером» — этапом межъязыковых операций, не сводимых только к замене лексем входного языка на словарные соответствия выходного языка. Наличие этапа трансфера предполагает построение «промежуточного» или «внутреннего» представления, которое

далее «приспосабливается» к структуре предложения выходного языка. В отличие от первой стратегии, в архитектуре систем МП с трансфером анализ (понимание) и синтез существуют как особые процедуры и обслуживаются различными алгоритмами. В некотором смысле системы с трансфером оказываются промежуточным звеном между стратегией прямого перевода и последующей стратегией языка-посредника (см. ниже систему TAUM).

Критика стратегии прямого перевода привела к созданию «стратегии перевода через язык-посредник»или «стратегии языка-посредника».Главная особенность этой стратегии заключаются в том, что между структурами входного языка и структурами выходного языка находится один или несколько промежуточных языков, на которые по соответствующим правилам последовательно «переписываются» выражения языка L1[13]. Анализ и синтез при использовании языка-посредника принципиально разделяются. Анализ ведется в категориях входного языка, а синтез — в категориях выходного. В качестве языка (языков)-посредников могут выступать языки представления синтаксической и семантико-синтакси-ческой структуры, чисто семантические языки, языки глубинной семантики, приближающиеся к концептуальному представлению в категориях теории знаний (фреймов, сценариев, планов). Системы машинного перевода, основанные на знаниях (knowledge-based systems), возникшие в 80-х гг., рассматриваются как часть систем искусственного интеллекта.

Достаточно условно эта стратегия соответствует второму поколению систем МП с тем уточнением, что системы второго поколения используют почти исключительно синтаксические и семантико-синтаксические языки-посредники (см. ниже систему СЕТА).

Последовательное проведение идеи языка-посредника привело к возникновению стратегии «универсального семантического языка»,независимого от конкретного входного и выходного языка. Преимущества такой стратегии очевидны. Однако современное состояние семантической теории не оставляет надежд на успешную реализацию этой стратегии в ближайшем будущем. Таким образом, системы МП третьего поколения остаются в настоящее время весьма отдаленной перспективой.

Как компенсация проблем, возникших со стратегией универсального семантического языка, развивается несколько промежуточных стратегий, позволяющих существенно улучшить параметры промышленных систем МП. Стратегия «сужения проблемной области»предлагает разработчикам МП ориентироваться на узкие тематические сферы текстов. Это позволяет существенно облегчить словарь системы МП и ограничиться только теми особенностями устройства языковой системы, которые реально представлены в данном подъязыке. Эта стратегия универсальна

Дата добавления: 2016-09-20 ; просмотров: 299 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ