Къуръаналъул ахуде гавамал кантизари 1 том на аварском языке

Книга «Къуръаналъул ахуде гавамал кантизари» на аварском языке.

В книге досточтимый шейх Саид-афанди аль-Чиркави даёт обширные комментарии самым важным в наше время аятам Корана. После чтения этой книги становится очевидным, что дословный перевод не раскрывает истинный смысл Корана и не достигает той глубокой мудрости, заключенной в каждой букве Речи Всевышнего Аллаха..

Твердый переплёт, 512 страниц, размер 221 на 156 мм.

Похожие товары

Книга «Къуръаналъул ахуде гавамал кантизари» на аварском языке.В книге досточтимый шейх Саид-афанди ..

Книга «Къуръаналъул ахуде гавамал кантизари» на аварском языке.В книге досточтимый шейх Саид-афанди ..

Книга «Къуръаналъул ахуде гавамал кантизари» на аварском языке.В книге досточтимый шейх Саид-афанди ..

Книга «Къисасуль Анбияъ» на аварском языке.В книге Саида-афанди «Истории пророков» на основе таких д..

Книга «Къисасуль Анбияъ» на аварском языке.В книге Саида-афанди «Истории пророков» на основе таких д..

Книга «Чикаса Сагид Афанди» на аварском языке.Книга про историю жизни Чикаса Сагид Афанди. Авто..

Книга о выдающемся государственном деятеле Абдурахмане Данияловиче Даниялове состоит из двух частей.

На обширном историческом, литературно-художественном, публицистическом, иллюстративном и архивном ма..

Алип азбука букварь на андийском языке.Автор-составитель — Мухаммадмирзав вошо Расул,Издательство Пе..

Книга «Алип мицъи» на андийском языке.В предлагаемой вниманию читателя книге предпринят первый опыт ..

Переводчик Абдурахим из Саситли. Получил одобрение Муфтията на издание своего труда Тафсир (Тол..

Книга Иршадуль Авам иля фикхи дини Халикиль анам — наставление простого народа пониманию религии Соз..

Книга Иршадуль Авам иля фикхи дини Халикиль анам — наставление простого народа пониманию религии Соз..

Книга «Кикъого суал» на аварском языке.Автор — Мухаммадил Журжани.Твердый переплет,136 страниц.

Книга «Мигражу ннажат» на аварском языке.Твердый переплет.

Книга «Хlикматазул Чирахъ» на аварском языке.Автор — Шуланиса Исмагил.Мягкий переплет, 130 стра..

Книга «Къутбуясул Къалам» на аварском языке.Составитель: — Амирханов М.А.Мягкий переплет.

Книга о богословах Дагестана от имама Шамиля до шейха Саида афанди на аварском языке.Составитель: Ма..

Аварский язык

| Аварский язык |

ареал аварского языка ПО-АРАБСКИ: اللغة الأوارية САМОНАЗВАНИЕ: ареал аварского языка ПО-АРАБСКИ: اللغة الأوارية САМОНАЗВАНИЕ: авар мацӀ, магӀарул мацӀ ЭТНОНИМ: аварцы СТРАНЫ: Россия, Азербайджан ЧИСЛЕННОСТЬ: более 900 тыс. СЕМЬЯ: нахско-дагестанская ВЕТВЬ: аваро-андо-цезская ПИСЬМЕННОСТЬ: кириллица КОД ISO 639-1: av РЕЛИГИЯ: ислам |

| КАТЕГОРИЯ: кавказские языки СИНОНИМЫ: маарул мац СМ. ТАКЖЕ: грузинский, даргинский, ингушский, кумыкский, лакский, лезгинский, чеченский |

Ава́рский язы́к — язык аварцев, входит в аваро-андо-цезскую группу языков. Число говорящих на аварском языке в России — около 900 тысяч человек.

Общие сведения

Аварцы численно являются крупнейшей этнической группой дагестанцев и составляют самую большую часть аваро-андо-цезской семьи нахско-дагестанской подгруппы языков . Они в основном проживают в западных районах Дагестана (Россия) и северо-западных районах Азербайджана, а также образуют небольшие общины в прилегающих регионах и Турции (17 сёл). В Дагестане аварцы проживают в бассейнах рек Андийское койсу (Анди-ор), Аварское койсу (Авар-ор) и Кара-койсу (Чеэр-ор). В Дагестане проживает более 500 тысяч аварцев, а вместе с другими народностями аваро-андо-цезской группы — более 800 тысяч.

Самоназвание аварцев — магӀарулал («горцы»). Аварцы не использовали этноним «авар» до начала XX века. Ранее ко многим дагестанским народам, в том числе и к аварцам, применялся этноним «лезги». Он до сих пор используется в этой форме в Турции для обозначения всех дагестанцев. Древний термин для аварцев, возможно, был (х)алби (ср. авар. хобол), встречающийся в некоторых андийских языках . Аварцы известны своим соседям под разными именами, включая хайбулу (у андийцев), ярусса (у лакцев), джай (у чеченцев), солиаг и соли (у осетин), а также тау-кумуклу (у карачаевцев, «горные кумыки»), таулу, таулы (у кумыков и ногайцев, «горцы»). Современный русский язык принял тюркское слово «авар» в качестве обозначения аварцев, хотя в древнерусском Слове о полку Игореве, датировка которого остаётся спорной, посвящённом походу Руси на куманов в 1185 году, упоминаются «шеломы оварьскыя», то есть аварские шлемы. Название «авар» впервые появилось в западном источнике в начале XV века в рассказе итальянского епископа Султаниййи в Иране Иоганна де Галонифонтибуса .

Аварцы, как и большинство дагестанцев, являются мусульманами-сунниты, придерживающиеся шафи‘итской правовой школы с сильным влиянием суфизма . Распространены накшбандийский (халидиййа) и шазилийский тарикат. В Чечне и прилегающих к ней районах также распространён кадырийский тарикат.

Аварский язык подразделяется на многочисленные диалекты почти по одному на каждый клан (кибилу). В настоящее время аварский язык делят на две основные языковые подгруппы: северную (включая восточный, салатавский и хунзахский диалекты) и южную (андалальский, анцухский, закатальский и др.). Диалекты часто значительно отличаются от аула к аулу .

Литературный язык, в основу которого лёг северный (особенно хунзахский) диалект, сформировался в XVII−XIX веках. Он был сформирован из «язык войска» (болмацӀ), который был проводником межплеменных отношений с XVI века. Литературный аварский язык используется арчинцами и тринадцатью малыми народами — андийскими и дидойскими, которые не имеют письменного языка. Он также служит вторым языком для некоторых других народов Верхнего Дагестана, которые подвержены культурному влиянию аварцев (даргинцев, лакцев). Однако русский язык по-прежнему остается административным языком Дагестана. Аварский язык в Азербайджане теряет свои позиции в пользу азербайджанского языка .

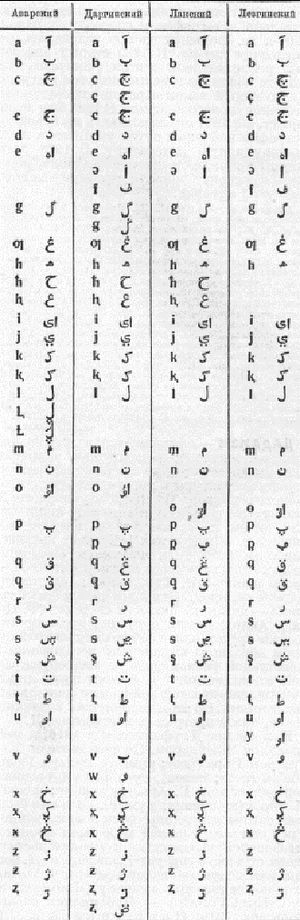

В середине XVII века аварский язык был наделён арабским алфавитом, дополненным многочисленными знаками для транскрипции иберо-кавказских фонем, который назывался «старым ‘аджамом». Алфавит был окончательно усовершенствован кадием Хунзаха Дибиром (1747−1827) . Самая ранняя аварская письменность арабским шрифтом (надпись в Короде) относится к периоду между XII и XIV веками . Первый аварский печатный текст на основе арабской графики был издан в 1884 году в Стамбуле (совр. Турция). В 1865 году в Тифлисе (Тбилиси) был напечатан аварский букварь П. К. Услара на основе кириллицы.

Аварская литература родилась в то же время, что и Мухаммед ибн Муса из Кудатли (ум. 1708 ), писавший по-арабски, и кадий Хунзаха Дибир, который перевёл на аварский язык Калиля ва Димна. В начале XIX века аварская литература была расширена за счёт религиозных и дидактических произведений во времена Шамиля, а затем сатирическими и лирическими произведениями, главным представителем которых был поэт Махмуд из Кахаб-росо (1873−1919). Эта литература прежде всего нашла выражение на арабском, а затем на аварском языке .

В 1920 году старый алфавит был заменён упрощённым арабским алфавитом, состоящим из 38 букв, который назывался «новым ‘аджамом» . В 1928 году принят алфавит на основе латинской графики. С 1938 года используется письменность на основе кириллицы. С тех пор алфавит на основе кириллицы время от времени реформировался .

В настоящее время у аварцев есть собственная литература, пресса на аварском языке. Хорошо развитая сеть школ, где обучение ведётся на национальном языке в начальных классах и на русском языке в старших классах .

На территории Аваристана, занимающего горный и малодоступный район Центрального Дагестана, аварцы остаются в основном кочевниками-овцеводами, а в долинах садоводами в небольших масштабах (террасные сады). Развиты традиционные ремесла: тканые шерстяные изделия, ковры, медная обработка (аулы Гоцатль и Чичали), работа с кожей, золотом, художественные работы по дереву (аулы Унцукуль и Бацада), кованые изделия (аулы Согратль, Голотль, Кахих) .

История

Предполагается, что родовые элементы аварцев были частью многонационального государства Кавказской Албании . Согласно аль-Балазури (ум. 892 , сасанидский правитель Хусрав I Ануширван (прав. 531−579) создал «царства» [shāhiyya] для каждого района в рамках системы обороны Кавказский ущелий. Среди них был «каган горы» [khāqān al-jabal]: «Он — Повелитель трона, и его зовут Вахрарзан-шах». Серебряные или золотые престолы были вручены персидскими правителями важным наместникам [marzbān] . Аль-Мас‘уди (ум. 956 ) сообщает, что «Повелитель трона» [Ṣāḥib al-sarīr] был потомком Бахрама Чубина, которому Йездегерд III (прав. 632−651) дал трон для сохранности, так как последний бежал от арабов . Затем он обосновался в Дагестане и сохранил трон. Аль-Мас‘уди также отмечает, что его столица называется Хунзах. Аль-Истахри ( X век) многозначительно отмечает, что «Сарир — это название страны, а не столицы или народа» . Сарир был этнически разнообразным и мощным экспансионистским государством. Согласно источникам, причиной формирования государства послужила деятельность Сасанидов в VI веке . Ибн Руста сообщает, что под командованием правителя было 20 000 «наций» [shaʿb], имея в виду конфедерации кланов Северного Кавказа .

Согласно мусульманским источникам, правитель Сарира «и его окружение — христиане, остальное население страны — идолопоклонники» . Существенное христианское присутствие в аварских землях подтверждается археологическими находками с VII по XIV века. Ибн Руста отмечает, что аварцы поклоняются иссохшей голове и имеют необычные погребальные практики: труп оставляют на открытой местности в течение трёх дней. Затем к нему приближаются местные жители в полном вооружении, которые окружают труп и направляют на него свои копья, чтобы запугать душу обратно в тело . В книге Худуд аль-‘алям, неизвестного персоязычного автора, сообщается, что в Сарире «мухи такие же большие, как куропатки, которым периодические предлагается падаль и дичь, чтобы они не нападали на людей». Сарир также включал в себя Гумик (вероятно, лакский центр Кумух / Гази-Кумух / Кази-Кумук), в котором хранилось сокровище, данное правителю Сарира персидским царём Ануширваном. Заявление аль-Мас‘уди о том, что Сарир совершил успешный набег на хазар, возможно, подтверждается замечанием в Худуде о том, что большое количество рабов пришло в исламский мир из Сарира . Существовали семейные связи между правящими домами Сарира и аланов . Армения, возможно, была источником раннего христианского влияния через Кавказскую Албанию. Позже Грузия, особенно в период её регионального господства (конец XI − начало XIII века), оказала на Сарир важное религиозное и культурное влияние .

В 642−643 годах мусульманские завоеватели впервые прибыли в Дагестан и захватили Дербент (ар. Баб аль-Абваб), но под натиском хазар были вынуждены отступить. Окончательно мусульмане укрепились в Дербенте в VIII веке . В 733/734 году командующий армией Омейядов Маслама ибн ‘Абд аль-Малик («Абу Муслим» в местной традиции), овладел Дербентом, ставшим оплотом арабов в Дагестане в войнах против хазар и окружающих их языческих народов. В течение IX−XI веков Дербент был в главным мусульманским форпостом в Дагестане .

В 737 году будущий омейядский халиф Марван II (прав. 744 − 750 гг.) победил и принудил обратиться в ислам хазарского кагана. В 738/739 году он разорил Сарир и вынудили его правителя поклясться в верности, заплатить джизью и возложил ежегодную дань в размере пятисот юношей и пятьсот девушек, а также продуктов питания . Однако ни арабы, ни хазары в полной мере не покорили Cарир. Правитель Сарира и другие местные вожди оказались непостоянными союзниками, иногда помогая мусульманским властям в Дербенте, в других случаях нападая на них или поддерживая конкурирующие группы. Сообщается о семейных связях с местными мусульманскими правителями. Например, Исхак ибн Исма‘иль Тифлисский (ум. 852 ) был женат на сарирской принцессе, а правитель Дербента Мансур в 1025 году женился на дочери «Повелителя трона» по имени Бухтишо‘, носящей явно сирийское христианское имя .

Аварцы утверждают, что были обращены в ислам арабами. Существует легенда, согласно которой ислам был принесён в Хунзах амиром Абу Муслимом. Однако, амир Абу Муслим никогда не был в Дагестане, и его, вероятно, путают с шейхом Абу Масламой, который, как считается, жил там в XI веке. Фактически, когда арабы прибыли в Дагестан, христианство и даже иудаизм уже укоренились на территориях проживания аварцев, а ислам проникал туда очень медленно. Известно, что христианство в грузинском обряде сохранялось в Кахибе до XVI века. Тем не менее, в XI веке аул Тануш, столица аварского княжества Нуцал, первоначально являвшегося вассалом Кази-Кумуха, уже был мусульманским оплотом и одним из главных центров арабской культуры Верхнего Дагестана. Исламизация региона была завершена в течение короткого периода османского владычества ( 1558 − 1606 гг.), то есть во время формирования Аварского ханства, правители которого утверждали, что их род происходит от арабских правителей Хунзаха .

Распространение политической власти мусульман в Дагестане началось с VII − VIII века. Закрепление исламской идеологии среди дагестанских народов заняло не менее 900 лет . К началу IX века мусульмане, включая арабских колонистов, контролировали около пятой части Дагестана. Аль-Мас‘уди говорит, что арабские поселенцы между Дербентом и Хайдаком (Кайтагом) хорошо говорили только по-арабски . Арабский путешественник XII века Абу Хамид аль-Гарнани сообщает об обращении в ислам лакзанцев (лезгин) и других горных народов из рук Масламы, но также сообщает о языческом сопротивлении в регионе в его дни. В более поздних местных хрониках (например, Тарих Дагистан и Тарих Мада) рассказывается о священных войнах мусульман против «областей Кумух и Авар» и об успехах в создании там исламских институтов (структур). Эти рассказы связаны с принятием титула нуцал потомком «‘Аббаса, военачальника правоверных». После этого ислам постепенно распространялся благодаря деятельности суфиев, а также экономической, культурной, политической и военной деятельности региональных мусульманских центров, таких как Дарбент и Цахур (на юге Дагестана) .

В конце XII и начале XIII веков Сарир раздробился на более мелкие княжества и «вольные общества» или союзы сёл. Первая атака монголов в регионе, совершённая в 1222 году, была направлена в первую очередь против аланов и кыпчаков, но затронула и другие народы. Две монгольские армии были в Дагестане в 1239−1240 годах, одна из которых была приглашена аварским правителем Саратаном. В последующую эру господства Чингизидов шамхалы многонационального Кази-Кумуха, действуя в качестве сборщиков налогов для монголов, стали доминирующим государством в регионе, контролируя также некоторые аварские земли. Область часто оспаривалась между Эльханидами и Джучидами Золотой Орды. Кампании Тимура, особенно в 1395/1396 году, были особенно разрушительными. Части государства Сарир, тем временем, восстановили себя как Аварское (или Хунзахское) ханство с его ядром на Хунзахском плато и ханской резиденцией в Хунзахе. «Кази Кумук» и «Аухар» упоминаются среди тех, кто приезжает к Тимуру в поисках прощения за поддержку жителей Ушкуджи . После суровой поучительной беседы их помиловали и выдавали императорские указы (ярлыки), подтверждающие их статус .

Тимуридские источники отмечают, что «вилайат Гази Кумуклюка и воинства аварцев (ласхкар-и авхар) … имел обычай вести войну с язычниками каждый месяц и год». Тимур также оказывал поддержку исламским институтам (структурам) в Дагестане. Ислам, хорошо зарекомендовавший себя в центральной Аварии в XIII веке, стал доминирующим в конце XIV столетия, хотя и столкнулся со значительным сопротивлением в языческих регионах в высокогорьях и в христианских районах близ Грузии. Ислам достиг статуса официальной религии всех дагестанских государств только в конце XVI века .

Аварским государством вначале правили избранные — а с конца XVII века — наследственные — нуцалы (в арабской транскрипции «نوصال»). Это название имеет неопределенное происхождение, но, возможно, относится к грузинскому нацвали («наместник»). Хотя шамхалы оставались политически доминирующими в Тимуридском Дагестане, растущую силу аварского государства можно увидеть в Завете нуцала Андуника ( 1485 г.), который очерчивает границы его царства, соответствующие, за некоторыми исключениями, современному расселению аварцев. Андуник также очертил контуры аварской политики, подчеркнув необходимость поддерживать военные альянсы с семью соседними государствами и призывая к расширению на восток до Каспийского моря .

В XVII − XVIII веках Аварское ханство доминировало в культурном и политическом отношении в Верхнем Дагестане, особенно при Умма-хане Аварском (ум. 1634 ) и его преемниках, которые получали дань от царя Грузии, а также от ханов Ширвана, Шекки и Дербента. Умма-хан также был известен по юридическому кодексу (Аварский ‘адат), составленному им на арабском языке. Более этнически однородное, чем его соседние государства, Аварское ханство вытеснило шамхалов (чьё государство распалось после 1574 года) и стало главной местной силой в XVII век .

Часто оказываясь между Османами (и их союзниками — крымскими татарами), Сефевидами и Россией, аварцы и другие дагестанцы подчинялись временами сефевидскому или османскому владычеству. Соперничество этих империй вызывало частые восстания. Непокорные и враждующие горцы иногда собирались вместе, чтобы отбиваться от общих врагов, изгоняя русские войска в 1604−1605 годах (с помощью Османской империи) и отражая силы Надир-шаха в 1738, 1741−1743 годах. Отказ от взаимной защиты строго наказывался. Жестокие вторжения Надир-шаха и постоянное отсутствие успеха в Дагестане способствовали его свержению и убийству (1745 г.) .

Аварские «вольные общества» были частью Аварского (Хунзахского) и Мехтулинского ханств. Последнее отпало от Кази-Кумуха в XVIII веке, чьи теряющие силу шамхалы (расположившиеся в Тарках с начала XVI века) продолжали проявлять различные степени власти. Аварский хан мог собрать армию в 35-40 тысяч воинов, а аварские группы составляли части союзов общин, называемых бо (букв. «армия»). Аварское ханство значительно расширило свою власть за счёт этих «вольных обществ» при Умма-хане V (прав. 1774−1801) . Тем не менее, правители Хунзаха никогда не были в состоянии полностью объединить Аваристан, который оставался разделённым между множеством кланов, одни из которых объединялись в «вольные общества» (бо), а другие были в зависимости от Ханства .

Начиная с XVIII века ислам оказывал всё большее влияние на дагестанское общество в целом. В это же время стали усиливаться российские вторжения на Северный Кавказ. Аварские и другие правители, сопротивляясь османским и иранским претензиям на регион, временами принимали российское господство. В начале XIX века, после присоединения Закавказья к России (например, присоединение Грузии в 1801 году) и прекращения притязаний Каджаров на регион (Гюлистанский договор, 1813 г.), Северный Кавказ стал основным направлением российских завоеваний . В 1727 году аварцы впервые приняли российский протекторат, но вскоре отказались от него. Во второй раз он был снова навязан ‘Умар-хану в 1802 году, затем ещё раз в 1803 году его сыну и преемнику Султану Ахмад-хану . Разрушив Мехтулинское ханство и победив Султана Ахмад-хана, к 1820 году, большая часть Дагестана была, по крайней мере номинально, под русским контролем .

В 1821 году, после восстания Султана Ахмад-хана, Аваристан был оккупирован русскими войсками, которые, не правя напрямую, довольствовались тем, что обеспечивали правителя военными советниками. С этого времени Хунзахское плато служило русским плацдармом для завоевания Верхнего Дагестана. В начале XIX века территория расселения аварцев стала полем деятельности посвящённых в суфийское братство накшбандиййа, которое в 1830 году спровоцировало там народное движение, направленное как против Ханства, которое было в союзе с русскими, так и против «неверных».

Предводителем первых антирусских восстаний и беспорядков был накшбандийский шейх Гази-Мухаммад из Гимры (ум. 1832), который в 1829 году был провозглашён имамом. К нему присоединились многие аварцы и другие народы. В 1834 году имам Хамзат-бек свергнул хана и изгнал русских из Аваристана. После смерти Хамзат-бека руководство сопротивлением и Имаматом перешло к Шамилю (прав. 1834−1859), который был связан по материнской линии с шамхалами Кази-Кумуха. Длительный и ожесточённый конфликт закончился победой России и пленением Шамиля (25 августа 1859 г.) , которое положило конец Имамату. Русские восстановили Аварское ханство, которое возглавил Ибрахим-хан Мехтулинский, однако, 22 февраля 1863 года Ибрахим-хан был арестован и отправлен в ссылку. 2 апреля 1864 года Ханство было окончательно упразднено, а его территория присоединена к Аварскому округу, управляемому непосредственно российскими властями .

После Октябрьской революции территория аварцев стала частью Дагестанской АССР, присоединённой к РСФСР (постановление Верховного Совета от 20 января 1921 года) . Во время советской власти происходили гонения на верующих. Закрывались мечети и медресе; мусульмане не могли в полной мере совершать паломничество в Мекку.

После падения коммунизма в 1991 году Дагестан остался частью Российской Федерации. За официальным атеизмом советской эпохи последовало исламское возрождение .

Переводы

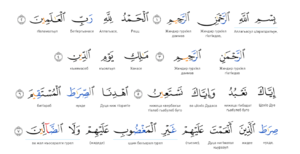

В 1913 году в типографии Магомеда-Мирзы Мавраева были изданы книги под названием Хаза тарджамат аль-Кахф (перевод суры «Пещера») и Тарджамат джуз Амма (Перевод джуза «Амма»). В обеих книгах содержатся дословные переводы с арабского на аварский язык 1, 2 (частично), 5, 18, 32, 36, 44, 56, 67-114 сур Корана. В издании не указаны сведения о переводчике. Однако, по сведениям старожилов, перевод сур Корана на аварский язык осуществил известный мастер книжного искусства Дагестана Газимагомед, сын Магомедали из Уриба .

Кроме переводов Корана на местные языки, на многие суры были составлены комментарии (тафсир). Они были изданы вместе с текстами этих сур на аварском и других языках народов Дагестана. Так, в 1910 году в Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск) был издан тафсир суры аль-Кахф (18, «Пещера») в переводе с аварского на кумыкский язык Шихаммат-кади, сына Байбулата из Эрпели .

Абдурахим Магомедов

Весной 2016 году в Махачкале был представлен перевод Корана на аварский язык проповедника и теолога Абдурахима Магомедова (1943−2018). Абдурахим Магомедов известен как автор нескольких книг и брошюр об исламе, а также переводов произведений Сады праведных, Настольная книга мусульманина, Непокоримый Кавказ и Путь праведников.