«Ave, Maria» («Angelico salutatio»)

«Ave, Maria» («Радуйся, Мария»): текст, переводы, аудио

«Ave, Maria» («Радуйся, Мария») — самая популярная из католических молитв, обращенных к Святой Марии, матери Иисуса. Также она известна как «Ангельское приветствие» («Angelico salutatio»). Молитва состоит из двух частей. Первая часть взята из Евангелия от Луки (1:28 и 1:42). Вторая часть («Sancta Maria…») появляется в только XIV в. как обращение к Святой Марии с просьбой молиться о нас. Окончательный вариант был сформирован к XVI в. и включен в сборник молитв, изданный Папой Пием V в 1568 г.

Текст, транслитерация «Ave, Maria» («Радуйся, Мария»)

Ave, Maria, gratiā plena;

Domĭnus tecum:

benedicta tu in mulierĭbus,

et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatorĭbus,

nunc et in horā mortis nostrae.

Amen.

а’вэ, мари’а, гра’циа пле’на;

до’минус тэ’кум:

бэнэди’кта ту’ ин мулиэ’рибус,

эт бэнэди’ктус фру’ктус вэ’нтрис ту’и, е’зус.

са’нкта мари’а, ма’тэр дэ’и,

о’ра про но’бис пэккато’рибус,

нунк эт ин hо’ра мо’ртис но’стрэ.

а’мэн.

»» Скачать латинский текст и транслитерацию «Ave, Maria»: pdfrar

Подстрочный перевод «Ave, Maria» («Радуйся, Мария»)

Здравствуй, Мария, преисполненная милости;

Господь с тобой:

Благословлена ты среди женщин

и благословлен плод утробы твоей, Иисус.

Святая Мария, мать Бога,

молись за нас, грешников,

сейчас и в час нашей смерти.

Аминь.

Прывітанне, Марыя, поўная міласці;

Пан з табой:

Бласлаўлёная ты сярод жанчын

і бласлаўлёны плод чэрава твайго, Ісус.

Святая Марыя, маці Бога,

маліся за нас, грэшнікаў,

цяпер і ў гадзіну нашай смерці.

Амэн.

»» Скачать подстрочный перевод «Ave, Maria»:pdfrar

Литургический католический перевод «Ave, Maria» («Радуйся, Мария»)

Радуйся, Мария, благодати полная!

Господь с Тобою;

благословенна Ты между женами,

и благословен плод чрева Твоего Иисус.

Святая Мария, Матерь Божия,

молись о нас, грешных,

ныне и в час смерти нашей.

Аминь.

Вітай, Марыя, поўная ласкі,

Пан з Табою,

благаслаўлёная Ты між жанчынамі

і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус.

Святая Марыя, Маці Божая,

маліся за нас, грэшных,

цяпер і ў хвіліну смерці нашай.

Амэн.

»» Скачать литургический перевод «Ave, Maria»:pdfrar

В случае использования материалов сайта гиперссылка на graecolatini.bsu.by обязательна!

Похоже, Вы используете устаревшую версию браузера Internet Explorer. Некоторые страницы могут отображаться неправильно. Кроме того, использование устаревшего браузера повышает риск взлома Вашего компьютера. Пожалуйста, обновите браузер!

Аве Мария. Что это

Знатоком Музыки себя не считаю нисколечки, являюсь любителем и ответы на неясные мне вопросы всегда предпочитаю получать от людей, знающих предмет досконально, либо из первоисточников.

В силу изложенного выше несомненными знатоками-ценителями молитвы «Ave Maria» являлись и являются люди католического вероисповедания.

У многих же музыкальных ценителей на слуху долгое время была и остаётся «Ave Maria» Франца Шуберта с текстом:

Ave Maria

Ave Maria,

Gratia plena, Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

Ave Maria! Unbefleckt!

Wenn wir auf diesen Fels hinsinken

Zum Schlaf, und uns dein Schutz bedeckt

Wird weich der harte Fels uns d;nken.

Du l;chelst, Rosend;fte wehen

In dieser dumpfen Felsenkluft,

O Mutter, h;re Kindes Flehen,

O Jungfrau, eine Jungfrau ruft!

Ave Maria!

Ave Maria! Reine Magd!

Der Erde und der Luft D;monen,

Von deines Auges Huld verjagt,

Sie k;nnen hier nicht bei uns wohnen,

Wir woll’n uns still dem Schicksal beugen,

Da uns dein heil’ger Trost anweht;

Der Jungfrau wolle hold dich neigen,

Dem Kind, das f;r den Vater fleht.

Ave Maria!

В Советском Союзе эта песня «Аве Мария» Франца Шуберта стала популярной после выступлений итальянского певца Робертино Лоретти.

Относительно «Аве Марии» В. Ф. Вавилова в Википедии приводятся следующие сведения:

«Ave Maria» — произведение советского гитариста, лютниста и композитора Владимира Фёдоровича Вавилова. Было записано в конце 1960-х годов и издано в 1970 году на пластинке «Лютневая музыка XVI—XVII веков».

Список композиций издания 1970 года:

1. Франческо да Милано (1497—1543) — Сюита для лютни: Канцона и Танец.

2. Народная музыка XVI в. — Спандольетта.

3. Неизвестный автор XVI в. — Ave Maria.

4. Н. Нигрино — Ричеркар

5. В. Галилеи (1520-е — 1591) — Сюита для лютни: Павана и Гальярда.

6. Г. Нейзидлер (1508—1563) — Чакона.

7. Английская народная музыка XVI в. — Песня «Зеленые рукава» и Гальярда.

8. Турдьон, старинный французский танец.

9. Ж. А. Байф — Пастурелла.

10. Д. Готье (1603—1672) — Гавот.

При первом издании композиция «Ave Maria» была приписана неизвестному композитору, а затем стали указывать имя итальянского композитора Джулио Каччини.

«Аве Марию» Вавилов сочинил, по всей видимости, в 1960-е годы для устраиваемых им вечеров старинной музыки. Надежда Дроздова-Вайнер, которая и была приглашена для записи «Ave Maria» на пластинку, вспоминает:

«До меня, когда Владимир Вавилов ещё только начал концертировать с программой старинной музыки, с ним выступала Лидия Орлова. Но если говорить о первом профессиональном исполнении, об исполнении для издания пластинки, то перед вами первый исполнитель этой арии. Меня нашёл Марк Шахин — я тогда училась в Консерватории на третьем курсе, — нашёл и познакомил с Вавиловым».

В 1975 году Всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия» выпускает альбом Ирины Богачёвой «Старинные арии», где «Ave Maria» была приписана авторству Джулио Каччини. По словам певицы:

«Ноты с музыкой Каччини мне как раз принёс Владимир Вавилов. Он тогда мне и сказал, что это пьеса Каччини. Мы записали арию ещё до того, как он умер. Я с ней часто выступала. Владимир Вавилов мне и аккомпанировал на лютне и в концертах, и во время записи».

Композицию исполняла Ирина Архипова, которая записала её в 1987 году. Автором новой аранжировки стал органист Олег Янченко.

В 1994 году латвийская певица Инесса Галанте записала в Риге эту «Ave Maria», вошедшую в её диск «Debut», вышедший в Германии год спустя. Возможно, именно Инесса Галанте дала старт триумфальному шествию „Ave Maria“ по всему миру».

Уже после смерти композитора в 1973 году исследователи обнаружили, что настоящим композитором всех произведений, представленных на пластинке, за исключением «Зелёных рукавов» и «Спандольетты», был сам Владимир Фёдорович Вавилов.

Впоследствии его дочь, Тамара Владимировна, вспоминала: «Отец был уверен, что сочинения безвестного самоучки с банальной фамилией „Вавилов“ никогда не издадут. Но он очень хотел, чтобы его музыка стала известна. Это было ему гораздо важнее, чем известность его фамилии».

Также высказывалось предположение, что пластинку с таким сочинением как «Ave Maria» просто не пропустила бы цензура, если бы её написал советский композитор. Поэтому Вавилов, который очень хотел, чтобы музыку услышали слушатели, пошёл на хитрость и приписал авторство своих произведений композиторам эпохи ренессанса и «неизвестным авторам.

Скорей всего, из этих же соображений текст молитвы был заменен всего лишь двумя повторяющимися словами «Ave Maria».

Удачного всем прослушивания поименованных в данной заметке произведений.

Кто в теме, тот поймет.

Дубликаты не найдены

Уже заебало, откуда это вообще пошло? «Мемоделы» начали проходить крестовые походы по истории?

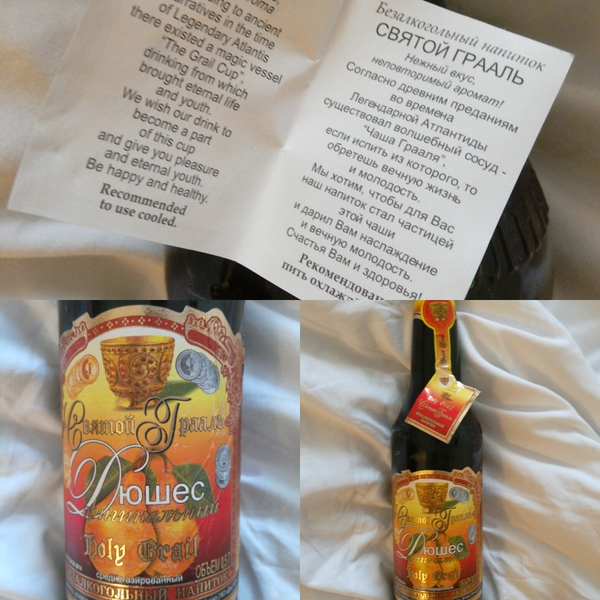

Я не в теме, но тархун у «Грааля» приторный до ужаса. Не жалеют сиропа.

Сарацины борзеют, мой господин!

Природа настолько очистилась, что в Иерусалим вернулись крестоносцы

Тяжелый выбор Балиана

По окончании новогодних праздников передо мной, как и перед множеством соотечественников встал очень тяжелый выбор. Рискнуть и доесть оливье, или же трусливо поджав хвост, сдаться перед лицом гниения? Мой жребий был брошен. Дочитав казахские надписи на баллончике освежителя воздуха, я задумался – кто ещё в мировой истории стоял перед столь же тяжелым выбором?

Родился Балиан Ибелин, последний рыцарь Иерусалима, плюс-минус в 1143 году. Благословенные времена. До эпидемий чумы ещё 200 лет, а до пранков на ютубе ещё восемь с лишним веков. Батя его, Балиан старший, изволил довольно скоро уйти в мир иной, оставив младшему сыну в наследство только красивую фамилию. Кроме как лечь и помереть, оставалось только одно – взять бразды правления судьбой в собственные руки.

Балиан кинул кости судьбы и победил. Он женился на Марии Комнин. Чем довольно скромный крестоносец покорил сердце королевы, племянницы императора – загадка. Такая вот магическая сила любви. Простой крестоносец породнился с королевским родом и вскоре доказал, что и сам достоин ранга королей. Но об этом чуть ниже.

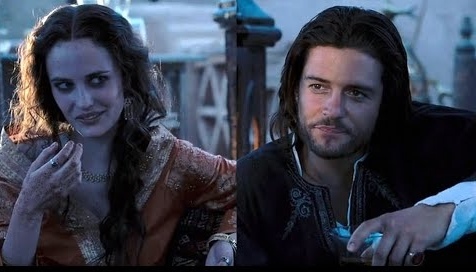

Ридли Скотт может сколько угодно говорить, что это Сибилла, но мы-то с вами знаем, что это Мария

На дворе, однако, 1177-ой год. Пауза между вторым и третьим крестовыми походами. Политическая обстановка в Иерусалимском королевстве, мягко сказать, неспокойная. Иерусалим в руках крестоносцев, но молодой и амбициозный Салах-ад-Дин уже присматривается, как бы это дело переиграть обратно. Поэтому Балиан занялся самым подходящим и богоугодным делом того времени – надел шлем и уехал махать мечом.

Военная фортуна крепко чмокнула Балиана прямо в топфхельм, поэтому пять лет боевых действий он пережил благополучно. Хотя в тамошних местах можно откинуться попросту от того, что тебя в собственных доспехах солнце насмерть зажарит. Но политические игрища Иерусалима показали свое гнилое нутро. В 1185-ом году умер прокаженный король Балдуин 4, который за двадцать четыре года своей короткой, но яркой жизни успел навоевать куда больше, чем тот же Ричард Львиное Сердце. Племянник-наследник Балдуин 5-ый задержался только на год в этом грешном мире и тоже ушел в Царствие Небесное.

Вот тут-то встала закавыка. Оставались два наследника, сестры Балдуина 4 – Изабелла и Сибилла. Из этого просто политического расклада мгновенно разыгралась такая сложная многоходовочка, что за руками не успеваешь следить. Так как у нас тут на дворе все ещё было средневековье, всем было понятно, что править будет не одна из сестер, а её муж. Мужем Сибиллы был знаменитый Ги де Лузиньян. Гражданин настолько деятельный, что вызывал у многих крестоносцев тошноту и головокружение.

Пробыв всего лет пять в Иерусалиме, он сразу же очаровал сестру короля. И довольно поспешно, буквально тайно женился на ней – чтобы обставить в этом деле старшего брата Балиана – Балдуина. Балдуин обиделся и уехал из страны вовсе. На тот момент ещё живой король Балдуин 4 (такая большая страна, а одни Балдуины кругом) поначалу был очарован деятельным Ги и даже назначил его своим регентом. Потом, правда, настолько разочаровался в этом гражданине, что даже пытался устроить официальный развод с Сибиллой, но помер не доведя дело до конца.

И вот уважаемые люди Иерусалимского королевства собрались на сходняк, чтобы выбрать новую королеву. На сторону Изабеллы встали Балиан и Мария. Тут гадать не приходилось – Изабелла была дочерью Марии от первого брака, а Балиан, соответственно, её отчимом. Карты были серьезные, но тут на сцену вышел Рене де Шатийон.

Французский дворянин, участник второго крестового похода, был таким бешеным псом, что даже привычные ко всякому братья по оружию только пот утирали. В свое время, остро нуждаясь в деньгах, к примеру, не постеснялся зверски пытать патриарха Антиохии, выбивая из него шекели на войну. Во время очередного похода он попал в плен к сарацинам, и пятнадцать лет там прокуковал, пока за него наконец-таки не собрали выкуп. Пятнадцать лет в плену, понятное дело, не смягчили его характер. Однако создали ему среди населения авторитет гражданина крепко пострадавшего за веру христианскую.

Именно Рено, очевидно, и сыграл ключевую роль в политическом раскладе Иерусалима. Сначала он прибежал к мужу Изабеллы, с агитацией, что надо брать власть в свои руки и бароца-бароца. Но муж Изабеллы был спокойным и набожным человеком, ему все эти хитросплетения был до известного места.

Вот эти двое-то и нашли много общего. Оставалась сущая мелочь – протолкнуть жену Ги на престол, и протащить следом его самого. Сибилла сделала официальное заявление.

— Раз вам так не нравится мой муж Ги – то ладно, развод и девичья фамилия, мне королевство Иерусалимское дороже.

Вся административная верхушка с почтением отнеслась с такому жесту и короновали все-таки Сибиллу. В знак уважения к её героическому решению, ей было разрешено самой выбрать себе мужа, короля-консорта. Ну и кого же она выбрала? Правильно, Ги де Лузиньяна. Фьють-ха! Многоходовочка окончена, всем спасибо, все свободны.

Сторонники Изабеллы начали бежать из Иерусалима, пока колесо репрессий до них не докатилось. Но Балиан и Мария остались.

— Вы все слиняете, а святую землю кто защищать будет? Пушкин?

Первым делом, на посту короля Ги решил окончательно закрыть сарацинский вопрос. И дал добро своему братюне Шатийону на неограниченную караванную войну. Торговые пути сарацинов стали прерываться. Но Саладин только того и ждал.

В 1187-ом году Саладин осадил город Тиверия. Гонец примчался к де Лузиньяну с просьбой о помощи. Ги следовало бы задуматься, как это так удачно посыльный проскочил сквозь кольцо осады, но он уже закусил удила и начал собирать войска. Балиан напрасно пытался взывать к голосу разума, что восток дело тонкое и тут надо все обмозговать. Тщетно. Поход начался и верный своей присяге Балиан отправился вместе с королем на деблокаду. Зря.

Разумеется, это была ловушка. У горы с романтическим названием Рога Хаттина, вдали от источников воды, крестоносцы попали в окружение. Сарацины сразу начали умело вредить физически и морально. Заливали крестоносцев стрелами и выливали питьевую воду на землю. Не выдержав такого жирного троллинга несколько рыцарей сразу перебежали на сторону Саладина. Пехота воткнула мечи в землю и сказала, что в гробу господнем она видала тут умирать ни за что. Балиан с верной братвой вскочил на коней и пошел на прорыв. Ему и ещё буквально десятку рыцарей удалось с боем вырваться, вся остальная армия была перебита или сдалась в плен. Де Лузиньян и де Шатийон попали в руки Саладина.

Саладин предложил королю Иерусалима выпить водички. Но Ги, проявив хладнокровие достойное самурая, отказался. Дескать, все равно же убьешь, зачем воду на меня переводить? Отдайте её раненым.

Он-то был не король. Всё честно.

Балиан же сумел добраться до города Тир. Но тут никакого понимания политической обстановки не нашел. Его вежливо попросили вернуться к Саладину и сказать, что город сдается.

На дипломатических переговорах Балиан и Саладин прониклись взаимным уважением друг к другу, как рыцарь к рыцарю. Саладин, правда, хотел взять Балиана немного в плен.

Балиан дал клятву, что больше не поднимет меча против сарацин и спешно направился обратно в Иерусалим. А там дела шли не очень. Войско крестоносцев разбито, Саладин приближается к стенам Святого города. Духовенство начало умолять Балиана взять организацию обороны на себя.

И вот перед нашим героем встал тяжелый выбор. Послать все к черту, сослаться на клятву, забрать жену и детей и дать деру из обреченного города? Или до последнего держать другую клятву – о защите Иерусалима? Бросить всё к черту на милость султана, или рискуя жизнью биться до последнего? Он выбрал второе.

— Ого, целых три тысячи?

— Просто три. Ну, без вас – два.

И властью данной ему никем собственноручно посвятил 60 человек в рыцари. Чтобы было хоть кому-то держать оборону. В сентябре 1187-ого года началась осада. Под умелым руководством Балиана, в виду превосходящего противника, город сумел продержаться две недели. Когда стало ясно, что никакой помощи ждать не приходится, Балиан пошел лично на переговоры. Очень опасный шаг. Он нарушил свое слово, данное султану. А отрезанная голова Рено уже давала собственные гастроли по городам Сирии, напоминая всем, что бывает с врагами Саладина. Но Балиан был крут, как скала. Он сделал свой выбор и пошел на переговоры.

Саладин оценил вес тестикул этого рыцаря и секир-башка отменил. Начались переговоры о почетной капитуляции осажденных.

— Ну и зачем мне вас отпускать, если мои воины на ваши стены уже ходят, как к себе домой? – зашел издалека султан.

И тонко намекнул, что в Иерусалиме много мусульманских святынь и важных пленников. Очень обидно будет, если их всех кто-то мечами порубает случайно.

Благодаря отваге и благородству Балиана тысячи людей сумели избежать попадания в рабство. Саладин настолько проникся уважением к своему противнику, что приказал отпустить ещё пятьсот человек и подарил семье Балиана земли возле Акры.

Так простой безземельный крестоносец был «почти равен королю по своему положению». Они поселились с Марией и детьми в Акре и жили долго и счастливо.

Ave Pomidoria! Deus Pomidorult!

Учитель: планируется поездка в Иерусалим

Кто похоронен в братской могиле крестоносцев – товарищи по оружию или враги?

«Крестоносцы близ Иерусалима». Худ. Ф. Хайес. Королевский дворец, Турин

Крестовые походы – знаменитые религиозные войны средневековья, связанные с попытками западных христиан расширить свое влияние на исламский Ближний Восток, оставили немало исторических свидетельств. Но, судя по данным палеогенетиков, наши знания об этом захватывающем периоде европейской истории далеко не так полны, как казалось

Эпоха крестовых походов за освобождение Гроба Господня от неверных, продолжавшаяся около двух веков (с конца XI в. до конца XIII в.), вовлекла в глобальные миграционные процессы огромные для того времени человеческие массы. В этих походах приняли участие сотни тысяч христиан, носивших на правом плече красное изображение креста с изречением из Святого Писания. Многие из них не вернулись домой, а остались жить во вновь образованных христианских государствах вдоль побережья Восточного Средиземноморья. Согласно историческим записям, отношения с местными жителями в этих случаях могли складываться по-разному: от изгнания «аборигенов» до мирного сосуществования.

Одно из немногих известных на сегодня захоронений крестоносцев находится на юге современного Ливана, в г. Сидон – месте крупных сражений между крестоносцами и арабами, случившихся здесь в 1110–1249 гг. В этом погребении были найдены скелетные останки 25 человек с признаками насильственной смерти, которыми заинтересовались ученые-палеогенетики из Великобритании и Ливана.

Исследователям крупно повезло: несмотря на теплый климат этой местности, останки сохранились настолько хорошо, что для девяти человек удалось выделить из костей и расшифровать ядерную ДНК. В дальнейшем они сравнили эти данные с ДНК представителей местного населения римского периода (237–632 гг. до н.э.), останки которых были найдены при археологических раскопках на горе Корнет-эд-Дейр на севере Ливана, а также с другими расшифрованными геномами сотен древних и нескольких тысяч современных людей.

Результаты оказались неожиданными: лишь трое из девяти погребенных оказались «генетическими» европейцами. Еще четверо – это коренные жители Ближнего Востока, а двое имели смешанное происхождение, что свидетельствует о браках между европейцами и местным населением.

Так кто же был похоронен в этой могиле? Крестоносцы – безусловно, по крайней мере трое. Что же касается других, то, возможно, после сражения всех павших просто похоронили в одной братской могиле? Есть и еще один вариант: в армии крестоносцев сражались местные жители, которые перешли на сторону христиан.

При анализе данных ученые обнаружили еще один интересный факт: современные ливанцы генетически практически неотличимы от своих предков римского периода! Вообще-то массовые человеческие миграции, сопровождавшие походы монголов Чингисхана или, к примеру, колонизацию португальцами Южной Америки, обычно коренным образом меняют генетический «рисунок» жителей этих регионов. Но ливанцы, по-видимому, достаточно быстро изгнали европейцев со своих территорий, так что этот относительно короткий период крестовых походов не оказал существенного влияния на их геном.

Результаты этого исследования показывают нам, сколько нового и неожиданного может рассказать нам древняя ДНК. Ведь если судить по современным ливанцам, после римского периода и до сегодняшнего дня на территорию Ливана как будто и вовсе не ступала нога европейца. И в истории человечества могло быть немало других подобных событий, не так хорошо задокументированных, как крестовые походы, о которых мы пока еще ничего не знаем. Поэтому есть смысл использовать методы палеогенетики при изучении даже тех периодов, которые кажутся нам спокойными – кто знает, что таится в темных омутах прошлого, в которых без следа исчезло все, кроме тайных «записей», сделанных четырьмя нуклеотидами.

Роль религии в крестовых походах

Роль религии в крестовых походах

Парадокс, насколько человек может быть изобретателен в поиске причины для войны. Одним из самых удивительных конфликтов в истории была борьба за Святую Землю, сиречь крестовые походы. Сейчас вряд ли кого-то удивишь этим словосочетанием – многочисленные фильмы, книги, исследования посвящены этому вопросу. Впрочем, даже сейчас среди историков нет согласия по поводу того, что же послужило причиной начала крестовых походов. Одни полагают, что желание пап расширить свое влияние на Византийскую церковь, кто-то рассматривает крестовые даже как оборонительную войну, некоторые считают, что церковь хотела перенаправить военный пыл христиан на мусульман, тем самым, удалив воинственных рыцарей из Европы. Некоторые современные (Европейские, конечно же) авторы, как например профессор Мадден и вовсе называет Крестовые походы «актом любви и милосердия». Но в целом современный прагматизм несколько затеняет религиозные мотивы этой войны.

С чего все началось? Во второй половине XI века Византия получила ряд ударов от сельджуков (ветвь тюркских кочевых племен), в результате чего ее владения весьма сократились, в Испании нервозности папам добавляли успехи Альморавидов (союз берберских кочевых племен). У тогдашнего императора Византии уже не было средств для того, чтобы противостоять новым могущественным врагам, и считается, что он обратился к папе Урбану II. Наконец, осенью 1095 г. был созван Клермонский собор, на котором предположительно и прозвучали знаменитые слова Deus lo volt! (Так хочет бог!). Это воззвание нашло удивительный отклик в сердцах христиан Европы – наряду со многими именитыми рыцарями, идею похода к святым местам подхватила и беднота. Конечно, нельзя сказать, что в святую землю людей толкало только лишь желание «поклониться гробу господню», многие рыцари шли в это путешествие со вполне прагматичными планами, о чем в принципе прямо указывает дочка виантийского императора Алексея – Анна Комнина (Alex., X,9). А уж мотивы папства и вовсе настолько сложный объект для исследования, что историки до сих пор не могут прийти к единому мнению. Впрочем, эту тему я оставлю за границами настоящего повествования.

«В одну из ночей, когда мы несли охрану у сторожевых башен, сарацины выдвинули вперед машину, называвшуюся баллистой, чего они раньше не делали, и стали с ее помощью метать «греческий огонь». Когда добрый рыцарь Готье д’Эсир, стоявший при мне, увидел это, он сказал нам: «Друзья мои, нам угрожает величайшая опасность, с которой мы только сталкивались, ибо если они подожгут наши башни, а мы останемся здесь, то сгорим заживо. Я советую всем, как только в нас будут метать огонь, опускаться на локти и колени и молить Спасителя уберечь нас в этот час от опасности.»

И как только враги запустили первую ракету, мы все опустились на локти и колени, как указал добрый рыцарь.

Каждый раз, как наш праведный король слышал, как сарацины обрушивают на нас греческий огонь, он садился на свое ложе, молитвенно складывал руки и со слезами говорил: «Боже милостивый, убереги моих людей!». Я искренне верю, что именно его молитвы сослужили нам добрую службу».

Это достаточно показательное отражение мировоззрения той эпохи – толпа профессиональных солдат дружно садится на колени, чтобы молитвой отбивать зажигательные снаряды (попадавшие ракеты тушились более традиционным средствами), причем один из участников твердо верит, что именно это и спасло их от опасности. Надо понимать огромную разницу между современным «освящением» ракет, которое в немалой степени является ритуалом и собственно представления о боге Средневековых рыцарей. В определенном смысле участие бога было для рыцарей обыденностью, он был практически физически ощущаемой частью их жизни, и нет ничего удивительного, что призыв идти и освобождать святую землю был принят с таким воодушевлением.

Интересно, что христиане того времени были уверены, что бог не только простит им грех убийства (желательно, конечно, за правое дело), но даже поможет его совершить. В р. Рин, что в Померании, был найден меч, датируемый первой половиной XIII века, на котором красовалась надпись «SOSMENCRSOS», согласно расшифровке Э. Окшотта – это было воззвание к Христу и Его Матери («O Sancta Maria», «Cristus») с просьбой помочь в бою. Причем в данном случае, речь не идет даже только о неверных, призыв на мече направлен на достаточную широкую группу адресатов.

«Не осталось ни одного короля в их странах и на их островах, ни одного правителя или вельможи, который не старался бы поспеть за своим соседом в том, что касается войск, и не превзошел бы равного себе в усердии и прилагаемых усилиях. Они ни во что не ставят то, что приносят в жертву кровь своего сердца и жизнь, защищая свою религию… Они делали то, что делали, и жертвовали тем, чем жертвовали, только лишь затем, чтобы защитить того, кому поклоняются, и чтобы прославить свою веру». (Имад ад-дин)

«Весь город был завален трупами, так что нельзя было находиться там из-за зловония. По улицам можно было пройти, лишь ступая по телам убитых». (Аноним о взятие Антиохии)

Один из очевидцев взятия Святого Города (Раймонд Ажильский), так описывает произошедшее:

«. чудесные видения открывались там глазу. Некоторые из наших людей (и притом наиболее милосердные) отсекали головы врагам; другие расстреливали их стрелами, так что они (мусульмане) падали с высоких башен; прочие обрекали их на длительную муку, бросая в огонь. Целые груды отрубленных голов, рук и ног возникали на улицах города. Приходилось прокладывать себе путь по телам коней и людей… Истинно стало сие прекрасным судом от Господа Бога, наполнившего место то потоками крови неверных, ибо столь долго оно страдало от них богомерзких».

Эта цитата также демонстрирует особенности мышления средневекового христианина – убийство неверных не только не является грехом, но скорее даже должно было поощряться. Более того, в одном месте этот славный хронист (капеллан, ко всему прочему), описывая сражение с турками, радуется судьбе упавших в пропасть мусульман и сетует на то, как грустно смотреть на гибель лошадей, которых постигла та же участь.

В фантастической (и не только) литературе, разного рода компьютерных (и не только) играх мы можем встретить различные артефакты, которые обладают волшебными свойствами и повышают боевые параметры воинов или даже целых армий. Когда мы в компьютерной игре мы находим редкий артефакт, повышающий силу или ловкость, то списываем это на условность магического мира. Любопытно, что в нашей истории найденные артефакты действительно повышали характеристики бойцов и влияли на ход битвы. Как? Вообще вопрос о том, что происходило при столкновении двух армий обычно рассматривается крайне фрагментарно. Что понятно дошедшие до нас источники крайне скупо описывают непосредственно то, что творилось на фронте во время сражения. Обычно, в фильмах это выглядит так – две толпы бегут друг друга, а после соприкосновения начинается мясорубка в которой все режут всех. Победитель определяется по количеству выживших в битве, у кого больше тому и поле остается. На деле все несколько иначе – любая битва это прежде всего сложное психологическое противостояние. Дело в том, что успех в сражении зависел в первую очередь от морального состояния солдат, по сути, основные потери в допороховую эпоху армия несла не в ходе самого боя, а во время отступления. Т.е. в ходе непосредственно боевого столкновения потери сторон исчислялись десятками или сотнями человек, а во время отступления уже десятками тысяч. По сути, проигрывал не та армия, которая больше всех потеряла бойцов, а та, что раньше побежала.

Иначе говоря, если воины были готовы сражаться до последнего, не отступая и не сдаваясь, то их противники предпочитали сами давать деру, в результате чего и подвергались избиению.

Не только папство оценило преимущества использования религиозного пыла людей, в мозаичной картине средневекового Леванта немало шороху навели ассасины. Эта группа воинственных исма’илитов являла собой секту убийц под предводительством Старца Горы, которую боялись даже короли. Впрочем, были и те, кого опасался и сам Старец Горы. Жан де Жуанвиль описывает интересное посольство от ассасинов, прибывшее к его королю Людовику Святому в Акре. Посольство состояло из трех человек, один из посланников принес с собой плотный рулон ткани, другой несколько кинжалов, вставленных один в другой. Представитель ассасинов выразил недоумение по поводу того, что король Людовик до сих пор не послал их предводителю достаточную сумму денег, чтобы считаться другом Старца Горы. Вследствие чего королю предлагалось либо оказать посильную финансовую помощь секте ассасинов, либо готовиться к собственным похоронам, ибо принесенный с посольством рулон ткани стал бы его погребальным покрывалом. На беду Старца Горы, он подготовил и альтернативный вариант – Людовику предлагалось освободить ассасинов от уплаты дани госпитальерам и тамплиерам, которые отнюдь не испытывали пиетета перед грозными убийцами, ведь устранение гроссмейстера (главы) ордена привело бы лишь к его переизбранию. Людовик заверил посла, что встретится с ним позже. Когда произошла новая встреча, то по одну сторону от короля сидел гроссмейстер тамплиеров, а по другую госпитальеров. Людовик предложил послу повторить тираду в том же исполнении. Последний, впрочем, замялся и вначале отказался повторить свое послание, но гроссмейстеры умели убеждать и он невольно подчинился. Главы рыцарских орденов, выслушав предложение, приказали послу встретиться с ними в доме госпитальеров, где доступным языком донесли до грозного представителя убийц, что базар нужно фильтровать, после чего выдали альтернативный план, по которому уже Старец Горы должен был предоставить королю достойные подарки. Остается только добавить, что спустя две недели Людовик Святой получил в подарок от ассасинов рубашку Старца Горы и его собственное кольцо как символ большой любви к королю.

Еще одним примером «магического» воздействия святынь на крестоносцев стало сражение при Монжисаре. Саладин спланировал наступление против крестоносного королевства и выступил из Египта с армией в 26 000 человек. Это данные Гийома Тирского, к которым следует относиться с некоторой долей скепсиса – хронист явно завышал их в пользу крестоносцев, реальная численность армии Саладина, скорее всего не превышала 10 000 – 15 000 человек.

Немалую доблесть в бою при Монжисаре проявили тамплиеры, всего 84 (или 80, согласно Гийому Тирскому) «брата» атаковали отряд тяжелой конницы Саладина. Попавшие под каток таранного удара тамплиеров, они были изрублены в капусту, а сам великий мусульманский полководец был вынужден спасаться бегством верхом на верблюде, бросив собственную кольчугу.

Вообще не знаю, как у вас, но когда в школе на уроке истории мне говорили, что одна армия победила другую за счет морального духа, у меня возникал вопрос «Как?!». Ну т.е. встретив пятерых гопников в подворотне можно сколько угодно быть мотивирующе заряженным, но вряд ли это поможет. Так в чем разница с битвой – мусульмане же имели серьезное численное превосходство (стоит также добавить, что вопреки расхожему мнению, крестоносцы и их противники имели сопоставимую степень одоспешенности). Дело в том, что солдат в армии всегда имеет крайне фрагментированное представление о происходящем – он не видит всей картины боя, он не знает численности войск неприятеля (подсчет вражеских сил на глаз представлял собой вообще очень не тривиальную задачу) и зачастую ориентируется исключительно на флаг своего подразделения. Учитывая, что бегство начинается с фронтов и тыла, моральное состояние армии является критически важным фактором, если у солдат сдают нервы и они бегут, начинается массовая паника.

Несмотря на высмеивание глубокой веры крестоносцев в силу святых предметов, мусульмане отмечали то воздействие, которое оказывает на воинов присутствие реликвий в войске.

«Они сражаются под этим Крестом наиболее рьяно и стойко…». (Имад ад-дин)

Более того, образ креста становится для мусульман символом несчастья, и многие неудачи объясняются пагубным влиянием этой реликвии. Например, провал морского нападения Бейбарса на Кипр рассматривается как кара за то, что мусульмане в качестве хитрости нанесли знаки креста на флаги кораблей. Как следствие, мусульмане испытывали явную потребность в уничтожении христианских символов, в первую очередь это касалось крестов. Так, например, в одном из мусульманских источников восхваляется Саладин, который разбил крест христиан силой при Хаттине. Есть даже интересная миниатюра в «Хронике» Матвея Парижского, на которой изображен Саладин тянущий крест на себя (ну, а крестоносцы по мере возможности этому сопротивляются).

Стоит заметить, что мусульмане противопоставляли Кресту Коран и эта священная для них книга также подвергалась осквернению со стороны христиан:

«В начале осады они срубили деревья, разрушили множество гробниц, вскрыли могилы мусульман и вытащили гробы, которые употребили как сундуки для своей провизии. Они сняли с мертвых саваны, затем откопали еще сохранившиеся тела, привязали веревки к их ногам и волочили их по земле на глазах у мусульман, одни при этом кричали: „Вот ваш пророк. Магомет!» другие: „Вот ваш Али!» Они также забрали Коран из одной гробницы, расположенной за стенами Алеппо: „Мусульмане, видите, что мы сделаем с вашей книгой?» — восклицали они. Один из них проткнул ее с двух сторон, продел в отверстия веревку и прикрепил ее как наспинный ремень под хвост своего коня. Каждый раз, когда конский навоз падал на Священную книгу, слышались аплодисменты, смех, крики оскорбительной радости. Если им попадался мусульманин, они отрубали ему кисти рук и кастрировали его, а затем отпускали. Мусульмане так же обращались с франкскими пленниками или же просто душили их». (Кемаль-ад-дин)

Сейчас взгляд на крестовые походы достаточно академичен и прагматичен. Отчасти это понятно – европейские военачальники, отправляясь в святую землю, преследовали вполне рациональные цели. Грабеж, захват новых территорий – nothing personal, но вот множество рыцарей в их армиях были ведомы религиозным пылом, идеей отвоевать святую землю у мусульман, отомстить за поруганный гроб Господень.