Турецкие заимствования в русском языке

Хронологически можно выделить несколько слоёв тюркских заимствований:

Установить точно, из какого именно языка взято то или иное заимствование, часто не представляется возможным. В настоящее время встречаются ничем не обоснованные высказывания представителей того или иного народа о том, что якобы именно этот язык является поставщиком тюркизмов, что зачастую является проявлением национализма. [источник не указан 20 дней]

Праславянский период

Расходятся мнения этимологов относительно слов слон, хомут, хоругвь: есть версии (малоубедительные) об их тюркской этимологии или посредстве.

Домонгольский период

Особую группу составляют несколько булгаризмов, заимствованных через посредство старославянского языка: бисер, ковчег, кумир, сан, чертог.

Период Золотой Орды

В этот период в русский язык вошёл ряд важных слов, относящихся к государственному (ям, ямщик, ярлык, казак, караул, кочевать) и экономическому (деньга, казна, казначей, тамга (откуда таможня), барыш, хозяин, харч, возможно также кабала) устройству.

Другие заимствования относятся к таким сферам как строительство (кирпич, жесть, лачуга), украшения (серьга, алмаз, изумруд), напитки (брага, буза), огород (арбуз, ревень), ткани (атла́с, миткаль, бязь, тесьма), одежда и обувь (башмак, колпак, фата, чулок, кафтан). Некоторые другие заимствования этого периода: кулак (?), курган, алый, барсук, бусурман, карий, мишень, стакан (?), безмен (??), таракан, тюрьма (??), бадья, булат.

XVI—XVII века

Заимствования этого времени особенно многочисленны, что объясняется огромным культурным влиянием Османской империи. Это влияние распространяется даже на начало XVIII века: к петровской эпохе относятся такие известные заимствования как башка, изъян, карандаш, фарфор и т. д.

XVI век [3]

XVII век [3]

XVIII век [3]

XIX век [3]

Неопределенное время заимствования

Западноевропейские тюркизмы

В западноевропейские языки из турецкого было заимствовано некоторое количество слов, обозначающих «восточные» реалии. Через западное посредство они вошли и в русский язык. Некоторые наиболее известные:

Ложные тюркизмы

Некоторые слова заведомо нетюркского происхождения, кочующие из списка в список:

Тюркские слова в русском языке

Тюркские заимствования (тюркизмы) имеют широкое значение в русском языке. Этим термином в лингвистической науке обобщают русские слова, пришедшие к нам одновременно изо всех тюркских языков — или напрямую, или опосредованно (чаще всего — из персидского и арабского).

И сегодня в русском языке насчитываются сотни полнозначных слов, имеющих тюркское происхождение. Тематически они охватывают все сферы жизни. Это объясняется тесным контактом тюркских народов с русской культурой и бытом на протяжении

Давайте рассмотрим основные периоды заимствований из тюркских языков, рассмотрим отличительные черты каждого из них и приведем конкретные примеры.

Тюркские слова домонгольского периода

Ключевой пласт тюркизмов в нашем языке охватывает период нашествия монголо-татар в XIII-XIV веках. Но существует группа тюркизмов XII века — несколько слов, заслуживающих особого внимания. Это общие понятия бытового и культурного значения, некоторые из них отмечают как слова булгарского происхождения.

Богатырь. Название исконно русского, сильного и мудрого героя былин реальности происходит от древнетюркского baatur и дунайско-булгарского batur. Значение слова — «смелый», «герой» или «военачальник».

Орда. Слово появилось в нашем лексиконе еще до нашествия монголо-татарских завоевателей — от половцев (предположительно). Первоначальное значение слова «орда» — союз кочевых племен или банда/ беспорядочная толпа.

Шатёр. Слово, распространившееся в ряде славянских языков (в т.ч. в русском, сербском, болгарском, польском, словенском). Изначально имеет персидское происхождение (cаtr — «заслон, палатка»), и проникло к нам через тюркские языки.

Лошадь. Наряду с однокоренными словами (лошевод — конокрад, лошак — молодой жеребчик), происходит из древнетюркских языков (перевод с чувашского слова lasa; в крымско-татарском — alasa).

Тюркизмы эпохи Золотой Орды

Последствием вторжения монголо-татар на Русь стало логичное ускорение роста тюркских заимствований в XIII-XIV столетиях.

Новый массив слов тюркского происхождения охватил понятия:

Кроме того, имели место и заимствования бытового уровня на обозначение:

Рассмотрим подробнее несколько примеров.

Караул. Основой слова стал тюркский глагол «смотреть». В самих же тюркских языках «караул» имел значение «дозор» или «стража», но имелись и другие равнозначные понятия, нетипичные для нашего языка. Пример — «мушка на ружье».

Деньги. Слово «деньга» в тюркских языках означало любую монету, сделанную из серебра — оно перекочевало в XIV веке к нам в схожем значении. Интересно отметить, что в ряде языков (киргизский, узбекский, казахский), корень этого слова имеет второе значение — белка. Все дело в том, что в древности пушнина часто использовалась людьми как валюта.

Хозяин. История слова берет свое начало именно в период нашествия татаро-монгол. Изначально появилось в персидском языке («ходжа» — господин), откуда и перекочевало в тюркские наречия.

Колчан. Яркий пример прямого заимствования в военной сфере — русской слово «колчан» берет начало от татарского kolcan, kulcan.

Новейшие заимствования

После монголо-татар ведущей причиной распространения тюркских слов стало сильное влияние культуры Османской империи. Именно поэтому множество заимствований XVI-XIXвеков имеют культурно-бытовое происхождение (барабан, каблук, утюг, капкан и т.д.).

Ханжа. Под этим словом мы понимаем лицемерного человека, но в турецком языке chadzy означает «паломник». Считается, что «ханжа» также пришло из арабского языка.

Мазут. Первоначально — арабское понятие (где makhzulat означает «отбросы»; мазут — это отходы, возникающие при переработке нефти), пришедшее впоследствии через тюркские языки.

Балбес. Еще одно слово, распространенное во всех тюркских языках. Татарское слово «билмес» имеет значение «неуч» или «невежда», а киргизское «билбес» означает «дурак».

Чердак. Слово взято из турецкого/крымско-татарского и караимского языков. В первом случае слово cаrdаk означало «балкон», во втором — «верхняя комната».

Тюркизмы в русском языке: понятие, история появления, звучание и примеры

Еще до появления письменности, с древнейших времен, благодаря экономическим, политическим, просветительским и бытовым языковым контактам в русский язык входили заимствованные слова. Заимствоваться могут как слова целиком, так и основы, и отдельные морфемы.

Заимствования

Нет ни одного языка на земле, в котором словарный состав ограничивался бы только своими исконными словами. Процент «не своих» слов в различные исторические периоды бывает различным в языках. Тюркизмы, как и любые другие заимствования, переходили в язык с разной интенсивностью, влияние на этот процесс оказывают как собственно лингвистические, так и экстралингвистические факторы. К последним относятся политические, культурные, технологические, экономические и бытовые.

По данным, собранным на основании разнообразных критериев, в современном русском языке содержится от 10 до 35 % заимствованной лексики. Всю такую лексику можно разделить на две большие группы:

Слова-тюркизмы относятся ко второй группе. Заимствования могут входить в активный или пассивный словарный состав языка. Порой слово из другого языка может вытеснять из основного словарного фонда исконное слово. Например, взятое из татарского слово «лошадь», которое вытеснило слово «конь», ставшее в русском литературном языке экспрессивно окрашенным.

В случаях, когда слово обозначает новую реалию и не имеет аналогов в принимающем языке, судьба заимствования напрямую связана с судьбой обозначаемого предмета или явления. Некогда чрезвычайно востребованное слово тюркского происхождения «епанча» сегодня является историзмом. Переход из активного лексического запаса в пассивный является вполне естественным и закономерным и обуславливается историческим развитием общества и языка.

Переходя из языка-источника, заимствования могут как пройти ассимиляцию (разного характера), так и остаться в положении экзотизмов (национальных названий) и варваризмов (наименее освоенный вид заимствований).

Тематические группы, в которые входят заимствования, весьма разнообразны, но все же прослеживается определенная тенденция, например, греко-латинскими заимствованиями богата политическая и философская терминология, а переходы из немецкого пополнили административную, техническую и военную сферу. Тюркизмы в русском языке также имеют некоторую тематическую общность, присущую большинству заимствований. В большинстве своем такие слова обозначают понятия, относящиеся к быту. Это можно считать их семантической отличительной чертой.

Тюркизмы в русском языке

Тюркизмами принято считать не только те слова, которые были заимствованы непосредственно из тюркских языков, но и те, которые пришли в русский язык опосредованно через них. То есть, слово сначала перешло в тюркский из того или иного языка-источника, а затем было заимствовано русским языком. Или же, напротив, какой-либо язык заимствовал слово тюркского происхождения, а затем оно перешло в русский. Таким образом, так принято называть все слова, имеющие тюркское происхождение, невзирая на язык-источник. Основная часть тюркизмов в русский язык перешла XVI-XVII веках.

Для удобства изучения и систематизации зачастую производят классификацию заимствованной лексики. В основу деления на группы могут ложиться разнообразные признаки. Для лексики одним из наиболее удобных оснований классификации является тематическая отнесенность. Примером такого распределения тюркизмов может служить следующая классификация:

Фонетические особенности

Существует несколько фонетических примет, по которым можно опознать тюркизмы в русском языке. Одна из них – сингармонизм гласных, то есть повтор одного и того же гласного звука в слове. Такими примерами тюркизмов в русском языке могут служить слова алмаз, таракан, чугун, башмак, сундук и т. д. Другим признаком тюркских заимствований является наличие –ча и –лык на конце слова: каланча, саранча, парча, ярлык, башлык, шашлык. Часто конечное –ча встречается в географических названиях.

Научный подход

История научного исследования тюркизмов в русском языке берет свое начало еще в XVIII веке. Первое сохранившееся сопоставительное исследование датируется 1769 годом. Журнал «Поденьшина» в этом же году опубликовал ряд русских слов, имеющих сходство со словами некоторых восточных языков. В этом списке были как удачные примеры тюркизмов в русском языке (бирюк, лошадь, камыш, сундук), так и те русские слова, что просто созвучны с тюркскими (скажем, русск. «щи» и тюркск. «ашчи», что значит «повар»).

В XIX веке был проведен ряд исследований, посвященных вопросам влияния различных языков на русский, в том числе тюркских. Но к сожалению, рассмотрению подвергался весьма ограниченный языковой материал.

Вышедший в 1927 году «Этимологический словарь восточных слов в европейских языках» также не привнес в исследование вопроса значительного вклада.

Обширный вклад в изучение тюркизмов был сделан во время научной полемики Ф. Е. Корша и П. М. Мелиоранского по вопросу тюркских заимствований в тексте «Слова о полку Игореве».

В 1958 была опубликована работа Н. К. Дмитриева «О тюркских элементах русского словаря». Это очень обстоятельное и удачное исследование, в котором автор предлагает несколько глоссариев, опираясь на степень достоверности научных данных. Так, он выделяет классы тюркизмов:

Можно сказать, что тюркизмы в современном русском языке еще ждут своего исследователя, который создаст всеобъемлющее монографическое описание заимствованной из восточных языков лексики. Следует отметить, что отсутствие точных выводов в вопросе тюркских заимствований объясняется слабой изученностью диалектной лексики тюркских языков. В подобных исследованиях особенно важно опираться не только на данные словарей, фиксирующих лишь литературный язык, но и на диалекты, так как в них находит отражение генетическая связь языков. Именно поэтому успех дальнейших исследований тюркской лексики в составе русской напрямую зависит от развития диалектологии тюркских языков.

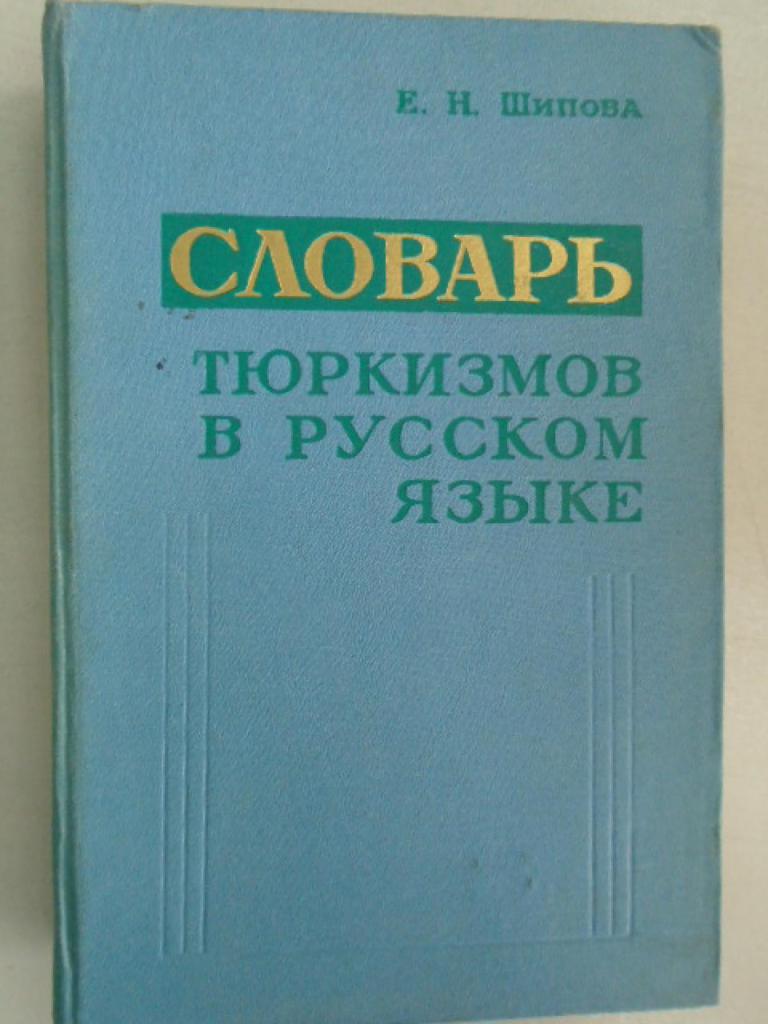

Опыт лексикографического описания

В 1976 году в Алма-Ате был издан «Словарь тюркизмов в русском языке» за авторством Е. Н. Шиповой. Книга насчитывает порядка 400 страниц, на которых представлено 2000 лексем. Несмотря на то, что словарь составлен по итогам системного исследования тюркизмов русского языка, он неоднократно подвергался критике. Лингвисты отмечают, что в нем наличествуют этимологии, относящиеся к сомнительным и недоказанным. Также ряд слов снабжен ложной этимологией, хоть такие случаи и редки.

Еще одним существенным недостатком словаря является то, что абсолютное большинство представленных в нем слов (порядка 80%) относится к разряду малоупотребительной лексики. Это устаревшие, региональные или узкоспециализированные слова, включая ремесленную терминологию.

Спорное происхождение

Нельзя точно сказать, сколько тюркизмов в русском языке, так как по поводу многих слов мнения лингвистов расходятся. К примеру, Н. А. Баскаков приписывает словам «шишка», «гоголь», «пирог» и «баламут» тюркское происхождение, с чем в корне не согласны некоторые другие ученые.

Зачастую при исторической реконструкции и этимологических исследованиях возникают спорные или неоднозначные результаты. Например, если мы захотим выяснить, является ли слово «очаг» тюркизмом, то при обращении к словарям обнаружим неоднозначную оценку происхождения слова. Так, в словаре В. И. Даля у этого слова стоит помета «татарск.?», это свидетельствует о том, что составитель словаря не был уверен в происхождении слова и дает его в качестве предположения. В этимологическом словаре Фасмера слово дано с пометой «заимств. из тюрк.». Дмитриев предполагает, что слово «очаг» русские заимствовали у турок. В других словарях в качестве языка-источника рассматриваются киргизский, узбекский, телеутский, алтайский, сагайский и некоторые другие. Таким образом, на вопрос, является ли слово очаг тюркизмом, большинство авторитетных источников отвечает положительно, однако невозможно точно указать язык-источник. Что возвращает нас к спорности этимологических изысканий.

Ситуация осложняется еще и тем, что существует несколько классификаций тюркских языков, они расходятся не только в вопросах проведения границ между теми или иными языками внутри алтайской макросемьи, но и в принадлежности некоторых языков к данной семье.

До Золотой Орды

Переход слов из одного языка в другой находится в тесной причинно-следственной связи с лингвосоциальными условиями, свойственными тому или иному историческому периоду.

Совершенно логично, что значительная часть тюркизмов перешла в наш язык во время татаро-монгольского нашествия, но это не значит, что до него языковые контакты отсутствовали. И хоть количество переходов невелико, они все же существуют. Среди сохранившихся в русском языке тюркизмов, заимствованных в домонгольский период, можно назвать такие слова как шатер, жемчуг, лошадь, ватага, боярин, ковчег, кумир, чертог, орда, богатырь, капище, сан, кумыс, бисер. В отношении некоторых из этих слов мнения лингвистов расходятся. Так, слово «собака» некоторые ученые считают иранским, а некоторые – тюркским. Ряду слов приписывается булгарское происхождение.

Период татаро-монгольского нашествия

В эпоху Золотой Орды в русский язык вошло множество слов, относящихся к разным сферам человеческой деятельности. Среди них выделяются не только бытовые наименования, но и слова, обслуживающие экономическую, государственную и военную сферы. Среди заимствований, относящихся к быту, можно в свою очередь выделить ряд тематических лексических групп:

Начиная с XVI века

Следующий пик пополнения словаря тюркизмов в русском языке приходится на XVI–XVII века. Это обусловлено распространением влияния культуры Османской империи. Его можно отследить вплоть до XVIII века, так как даже в петровскую эпоху происходили заимствования из тюркских языков (например: фарфор, башка, карандаш, изъян).

Кроме того, после завоевания Сибири происходит еще один виток заимствований. Это относится в большей степени к топонимам (Алтай, Енисей) и местным реалиям (бурундук).

Также примерами тюркизмов, совершивших переход в указанный период, являются слова балбес, ханжа, мазут, чердак, артель, бугор, толмач, чулан, кистень, тулуп, бахча, каблук, таз, фитиль, утюг, табун, шаровары, кутерьма и многие другие.

Порой определить время перехода слова невозможно даже приблизительно. К таким заимствованиям относится, например, слово «бабай».

Некоторые примеры

В отношении ряда слов в лингвистической среде было достигнуто относительное согласие. Их тюркское происхождение является общепринятым. К таким словам относятся, например:

Также многие антропонимы имеют тюркское происхождение. Такая этимология присуща следующим фамилиям: Акчурин, Баскак, Баскаков, Баш, Башкин, Башкирцев, Башмак, Башмаков, Караев, Карамазов, Карамзин, Карамышев, Караул, Караулов, Карачеев, Кожаев, Кожевников, Кулаков, Тургенев, Ушаков и др.

Среди топонимов также немало тюркизмов: Башбаши, Башево, Капка, Карабаш, Карабекаул, Карабуляк, Карадаг, Каракуль, Каракум, Каратау, Кара-Тюбе, Карачаевск, Култук, Култуки и мн. др.

Некоторые гидронимы происходят из тюркских языков: Басбулак, Бастау, Башевка, Кара-Богаз-гол, Карадарья, Каратал, Кара-чекрак, Мертвый Култук и другие.